上岸第一剑,先救意中人

浓烟滚滚,一行身影毅然朝着火舌深处走去……相信不少人,都曾被最美逆行者感动到流泪。

在和平年代,消防员是牺牲人数最多的职业。而他们身边,还有一群“无言英雄”——搜救犬。

“国家消防救援局官方微博曾发布数据称,在汶川地震救援中,70%的幸存者都是由搜救犬发现的,犬类对气味的辨别能力比人高出百万倍,听力是人的16-18倍,在风力足够的条件下,它们光靠鼻子,就能嗅探到十几米深、直径100-200平方米范围内的人体气味。”¹

图源:微博@南京消防

不知道还有多少人记得,汶川地震奋战的67只功勋搜救犬。

它们是身陷黑暗中的人类最后的希望。搜救犬“冰洁”救出的13位汶川地震幸存者中,那位因为唱《两只老虎》而感动全中国的小姑娘任思雨,后来成为了北川中学的老师,教书育人、发光发热。

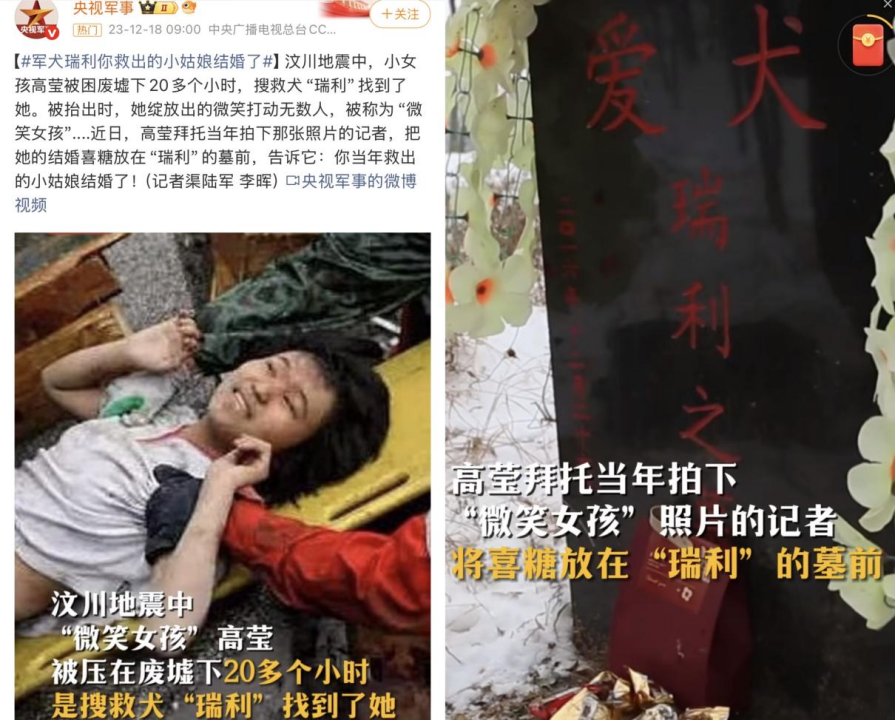

而被搜救犬“瑞利”救出、被压废墟下20多个小时的“微笑女孩”高莹,在2023年走入婚姻的殿堂,专门拜托当年拍下她微笑照片的记者,将喜糖放在瑞利的墓前……

这些搜救犬在汶川地震之外,还参与了不少重大救援任务。直到2021年10月2日,14岁的冰洁离世,自此所有的汶川地震功勋搜救犬都已经离开这个世界。所以在即将到来的全国消防宣传月,搜救犬同样值得关注。

图源:微博@央视军事

培养一只搜救犬,有多难?

像它们这样的英雄搜救犬,还有很多很多,奔赴在每一个需要救援的时刻。大到地震灾害,小到寻找猫咪,勤勤恳恳帮助着人类……

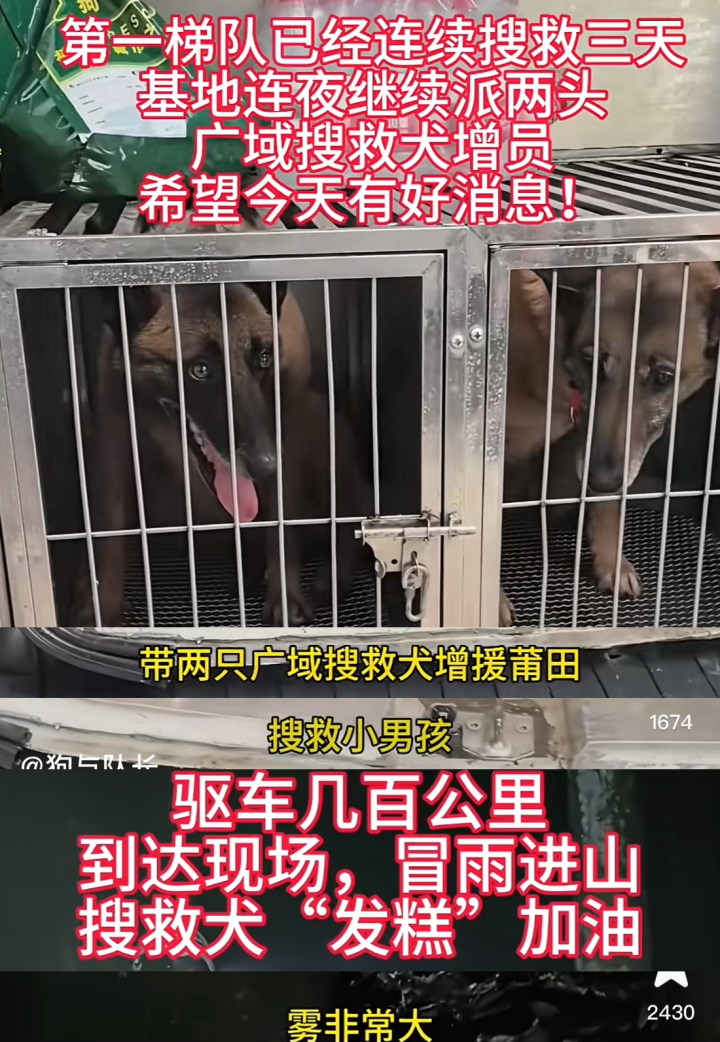

福建省城市之光搜救犬队队长苏建华,在今年5月莆田8岁男孩走失时,就曾带广域搜救犬一起奔赴现场进行紧急救援。

图源:抖音@狗与队长(福建省城市之光搜救犬队队长)

像这样寻人,是搜救犬最常见的运用场景。

苏建华参与过的日常搜救犬寻人任务中,50%-60%是痴呆老人走失,30%是因为和家人不和或者丧失生活信心准备寻短见而离家出走的人。

所以,搜救犬并非只有在地震等特殊情况才会出现,它们离我们的生活真的很近。

但是,搜救犬的数量是非常稀缺的。

图源:视觉中国

根据名创优品和它基金发起的“小流浪变身搜救犬”科学救助公益项目发现的相关数据,目前中国配备搜救犬的数量只有约1500只,也说明每只搜救犬平均要守护大约93万人²。

而搜救犬的数量有限,主要也是因为相关的选拔培育存在诸多困难。

很多人可能认为,搜救犬只要能找到人,保证不对伤员进行攻击就已经足够达标。实则,选拔和训练一只合格的搜救犬非常不易,需要大量的人力、物力——

苏建华以自己所在基地的寻血猎犬为例,纯种的汉诺威猎犬需要去国外寻找,引进一条需要花费5万元,再将小犬训练到可以执行任务又要花费大概一年的时间。

汉诺威猎犬主要会被训练为追踪搜救犬,此外搜救犬还分为废墟、广域、雪崩、水域等多种细分类别,接受的训练方法不同、达标的要求更是相当严苛。

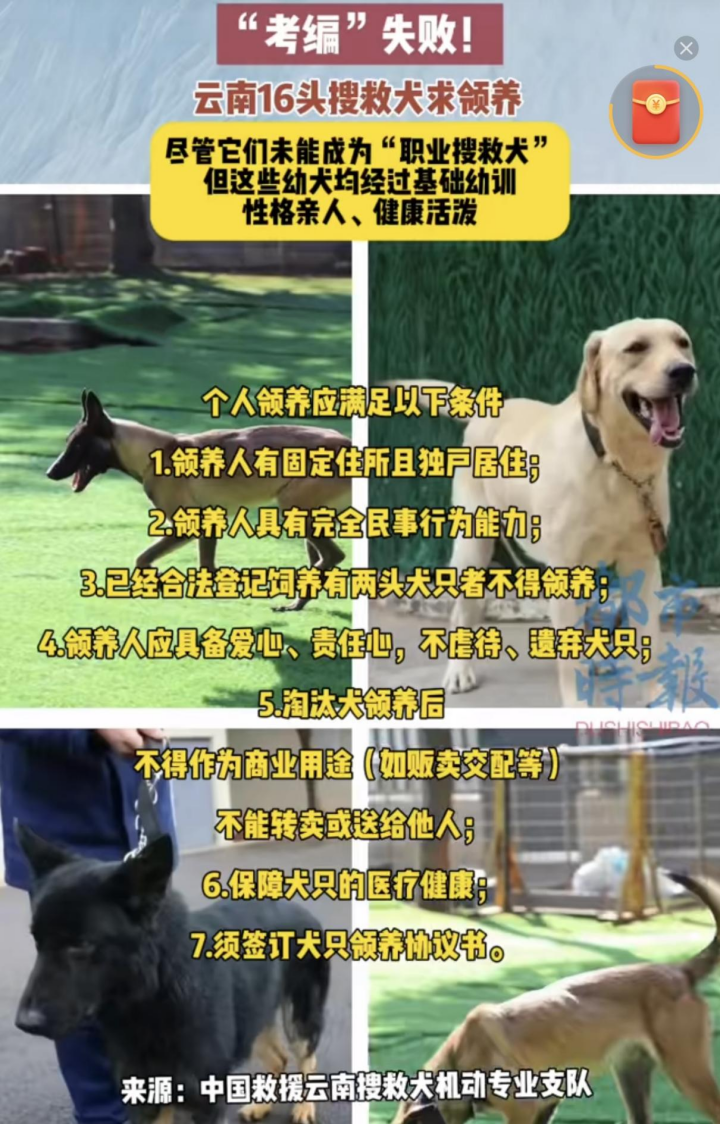

所以,不少幼犬即便是顺利进入备选,最终可能仍然无法通过搜救犬的考验,“考编”失败。

但灾害无情,且会随时发生,所以搜救犬队伍需要不断扩充。

图源:微博@都市时报

让小流浪,变身搜救犬

“小流浪变身搜救犬”科学救助公益项目,发现了一条新的路径。

2024年,全国首只“变身”搜救犬的小流浪成功通过“全国标准搜救犬认证”。这意味着,我国约4000万只的流浪犬³中,还隐藏了很多搜救犬“潜力股”,它们中许多拥有着在嗅觉、听觉、视觉等方面的非凡天赋,只是等待着一次“上岸”的机会。

众所周知,城市中出现的流浪动物,其中很多曾经都拥有“家庭”,有温暖的名字、自己的小窝,在主人回家时尾巴高高竖起,在沙发上打滚儿、在阳光下打盹儿,相信这份陪伴会是一辈子。

可后来,那个叫“家”的门关上了。

图源:视觉中国

有人搬家了,有人厌倦了,有人觉得小动物长大就不可爱了、还有人因为小狗生病就随意遗弃了。

它们被随意丢弃在马路边、工地角、垃圾桶旁。没有觅食能力的它们,整天遭受饥饿、寒冷和伤痛。人们讨厌脏兮兮的它们,被伤害过的它们也开始恐惧人类,越来越多的社会问题也随之出现……

所以,不少人都在为小流浪找出路而拼尽全力——

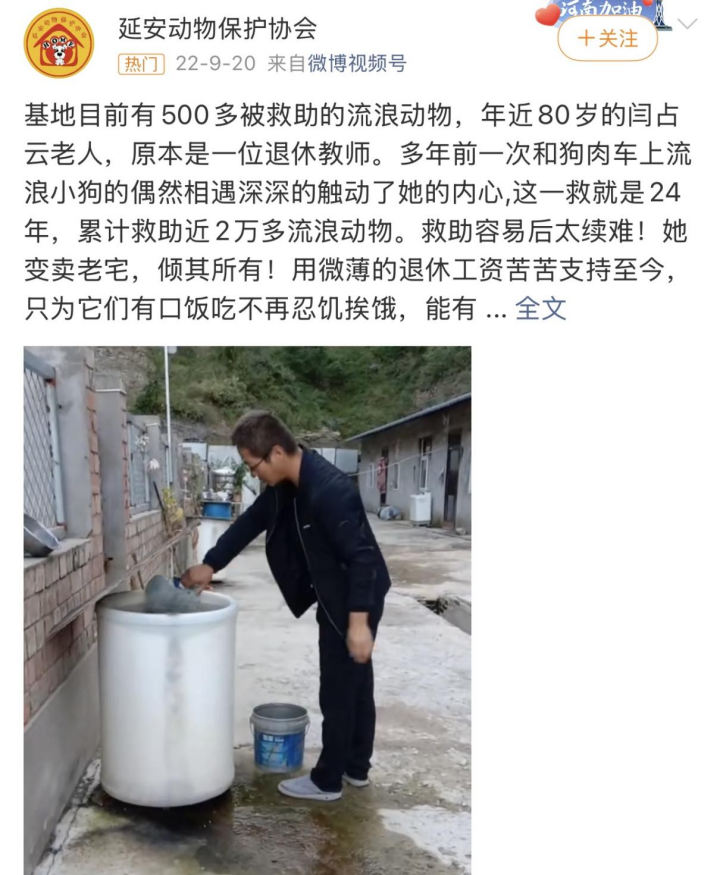

有年近耄耋的退休教师,在遇到狗肉车上的小流浪后,24年里默默救助了近2万多的流浪动物,变卖老宅、靠着退休工资苦苦支撑;

图源:微博@延安动物保护协会

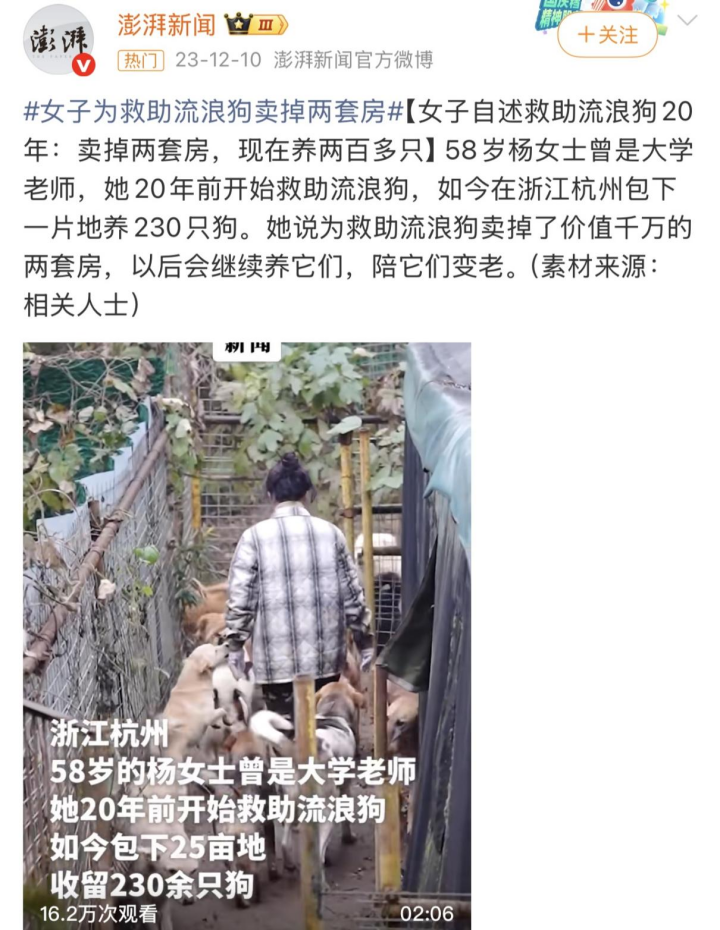

有人甚至不惜卖掉价值千万的两套房,专门包下一片地来救助流浪狗;

图源:微博@澎湃新闻

还有人走上街头,靠着打架子鼓卖艺,来救助流浪动物,背负沉重的经济压力,也要拼命给这些狗狗一个家……

图源:微博@印象新闻

有人可能会问,他们这么费力,为什么不给小流浪找领养呢?

小流浪中大部分都是中华田园犬,因为品种歧视,在寻找领养时,往往困难重重。

北京爱它动物保护公益基金会(它基金),一直秉持着“爱及生灵,共护生态”的核心理念,以“人与自然和谐相处、人人善待动物的社会”为愿景。在伴侣动物版块,它基金一直在倡导领养替代购买、科学救助的理念,并资助全国数百家一线机构,致力于有效控制流浪动物数量,改善流浪动物生存境况。

在他们遇到的一线机构救助案例里,不乏这样迟迟找不到合适领养人的小流浪——

2022年7月,它基金帮扶过的一家一线机构(深圳小芝领养中心)的义工看到很多人围着一棵树,上面拴着一条被遗弃的狗,旁边的纸板上写着:“无法再照顾它,它很乖, 不咬人。希望好心人收留”。

这只脸长得有点像“卤蛋”的女孩,不是大众喜欢的狗狗长相,所以即便它非常温顺、乖巧,但至今无人问津,从未收到过领养申请的意向。

向左滑动,查看更多

但颜值高,就意味着一定能很快被领养吗?在被救助的小流浪中,有一条非常漂亮的中华田园犬五红犬。

流浪的它,曾经被拴在一家米粉店门口,靠吃剩菜剩饭和鸡骨头过活。没有主人的它,经常摆脱绳子到处跑,身上得了皮肤病开始脱皮。被救助后,它有了一个漂亮的名字“巧克力”,并且因为颜值高出席了很多次领养活动,但如今已经8个月的它,始终没有找到主人。

向左滑动,查看更多

于是,它基金和名创优品共同发起了“小流浪变身搜救犬”科学救助公益项目,尝试为搜救犬和流浪动物这两个社会议题寻找一个共同的答案。

向左滑动,查看更多

项目从一线救助机构中,筛选出8只有潜力的狗狗,它们都是中华田园犬。通过最终选拔的狗狗,将会去到苏建华队长所在的福建省城市之光搜救犬队,接受科学的适应性评估与专业的搜救犬训练,拥有考核和上岸的机会,成为官方机构三明消防超级英雄的一份子。

没有通过选拔的小流浪,也不会被放弃,而是会开放给社会公益性领养,经过训练和挑选的它们,往往更有特点、更通人性。

“小流浪变身搜救犬”项目让这群被边缘化的小动物被看见,给了它们更多"上岸"的可能性。但这项目也并非“使用”流浪犬,而是提供了一个综合方案,可以极具“实用主义”地解决流浪犬问题、培养搜救力量的同时,也能“理想主义”地去撬动公众的认知,证明每一只流浪动物都是独特的生命个体,每个生命都拥有其内在价值,我们应该要去尊重每一个生命——

当人们亲眼看到一只曾经的流浪犬,凭借自己的智慧和勇气,在废墟中拯救生命时,那种震撼足以穿透一切冷漠与偏见。这个“英雄故事”的真正主角,不仅仅是那一只搜救犬,更是它所代表的、千千万万被低估的流浪动物群体。

图源:视觉中国

“小流浪变身搜救犬”科学救助公益项目,还给这个行动赋予了一个非常温柔的名字:“捞捞小流浪”。

就像人类的世界里,人们努力拼搏、焦急等待,也是希望有天能“上岸”,摆脱困顿、瞧见未来的曙光。小流浪们被一双手轻轻“捞起”后,也可以从“流浪”成功“上岗”,成为有“编制”、有“家”的狗狗,从此命运彻底改变。

这不是简单的单方面救助,而是一次双向奔赴——人捞了小流浪,小流浪也会在未来有望成为搜救犬,继续努力救人。

除了救人,它们还有更多的可能性。比如《伴生:我们与动物的故事》一书中提到,在美国911事件、卡特里飓风、丽塔飓风期间等参与多起重大任务的搜救犬“布列塔尼”,在9岁那年从搜救犬退休后,还在继续帮助他人,和当地罗伯茨路小学的孩子成了朋友,孩子们通过在她面前练习朗读慢慢获得了自信。

图源:视觉中国

或许,这就是“捞捞哲学”的根本——人类与动物之间的互助与互信。它们是人类的希望,人类也是它们的希望。

我们伸出手,从风雨、恐惧与不确定性中,“捞起”那个瑟瑟发抖的小身体;而它们,则用此后一生的忠诚,“捞起”陷于绝望与灾难的人类的希望与信念。

未来,或许它们不会再是任何人的“麻烦”。愿更多人,能真正懂得共生与互救的意义。

(注:本文封面图源微信公众号“三明消防”)。

1.北京青年报《一群平凡小狗的“大任务”》

2.新华网《立足实战 创新发展 努力打造一流消防搜救犬队伍》、国家统计局2024年人口数据

3.中国兽医协会指导、派读宠物行业大数据平台出品报告