鲁迅的衣品:夹烟怎么了?又没有烧到毛线背心

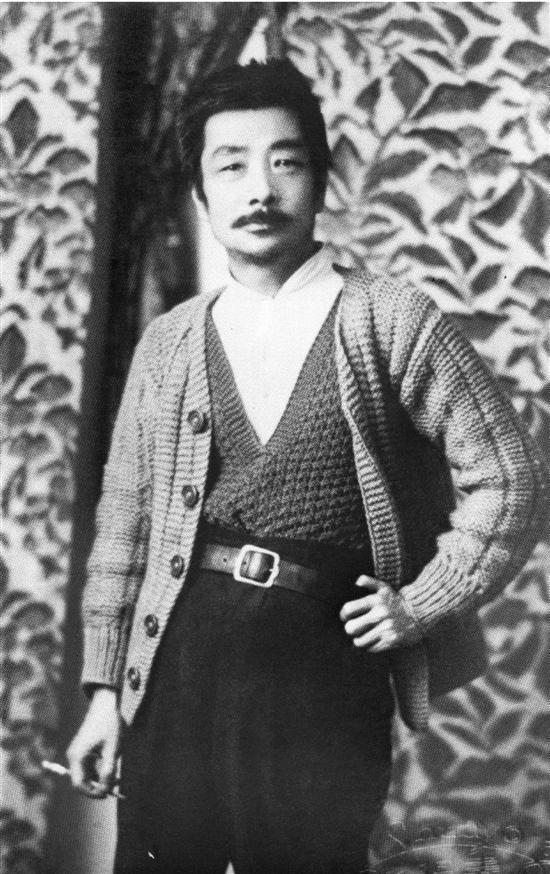

夹着烟的造型火了,身上的毛线背心也火了。

都快一个世纪了还能这么火,当时穿着毛背心、夹着烟照相的鲁迅,怕是也始料未及。

1933年5月1日,迁居上海数年的鲁迅穿着两件毛衣留影,这是许广平最喜欢的一张鲁迅照

1926年秋,在厦门任教的鲁迅收到了许广平从广州寄来的这件雪青色绞花毛线背心。他不仅吃饭穿、给学生上课也穿,而且很快回报:“背心已穿在小衫外,很暖,我看这样就可以过冬,无须棉袍了。”

这其实是两人在北京确定恋爱关系后,首次体会异地恋。

编著《鲁迅影集》的黄乔生说,上海拍照时本来穿一件毛衣就够了,但鲁迅非要把背心穿在里面,“因为这个毛衣是许广平织的,所以得穿上,穿上以后他爱人就高兴。”

现藏上海鲁迅纪念馆的毛线背心

虽然如今同款毛线背心火上了热搜,但迅哥一生其实基本不关心穿什么,“极不讲究。”

壹

据说第一印象对今后的交往至关重要,毕竟“人生若只如初见”。

但许广平初见鲁迅的时候,迅哥的形象不怎么样:“褪色的暗绿夹袍,褪色的黑马褂,差不多打成一片。手弯上、衣身上的许多补丁,则炫着异样的新鲜色彩,好似特制的花纹。皮鞋的四周也满是补丁。”

作为声名卓著的大学教授和知名文化人,鲁迅要是肯雇个形象顾问,粉丝一定还会翻上好几番——不过他不在乎。许广平要是以貌取人,多半也不会被鲁迅在乎。

不讲究穿着,部分原因或许来自童年时的经历。鲁迅曾经回忆:小时候家人既要他穿新衣,又怕新衣服弄脏,于是随时监视、提醒加警告,搞得他坐立都不自由,“是一件最不舒服的事。”

所以成年后他宁可穿得方便,比如吃完点心糖果若是没有揩手布,就可以随意往身上一抹了事。关于穿着,御寒即可。

而他也确实挨过冻。学者许寿裳回忆,“他在南京读书时,没有余钱制衣服,以致夹绔过冬,棉袍破旧得可怜,两肩部已经没有一点棉絮了。”为了御寒,当时还叫周树人的迅哥除了靠年轻硬扛,还学会了吃辣椒。

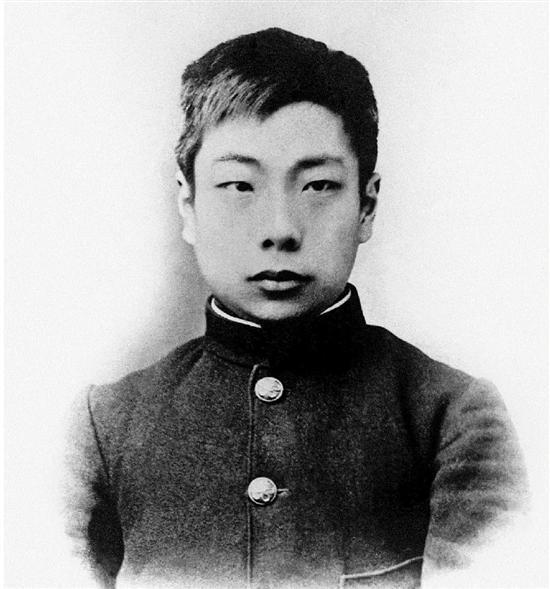

赴日留学之后,迅哥在东京弘文学院和仙台医专,穿着都是学校的制服。现存最早的留影,就是1903年摄于东京减去辫子后的“断发照”。

日本的学生制服为黑色,样式是对襟立领,前面有五个纽扣,左侧胸前有一个衣兜,下面无兜。孙中山后来设计的中山装,就有很多这种衣服的元素,只是上下四个兜,领子为折叠式

后来离开仙台和藤野先生回东京后,基本都穿和服。弟弟周作人曾描述:“他平常无论往哪里去,都是那一套服色,便帽即打鸟帽,和服系裳,其形象很像乡下农民冬天所着的拢裤,脚下穿皮靴。”鲁迅穿的和服都是布料做的,有单夹棉三套,内穿衬衣却从不穿衬裤。

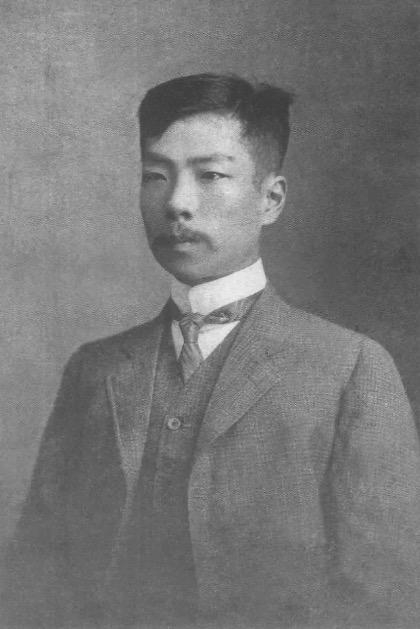

1909年迅哥回国,先后在杭州和绍兴教书。此时大清还没有亡,他的西装和短发非常刺眼。多年后他自己在《病后杂谈之余》里回忆:“我回中国的第一年在杭州做教员,还可以穿了洋服算是洋鬼子;第二年回到故乡绍兴中学去做学监,却连洋服也不行了……”

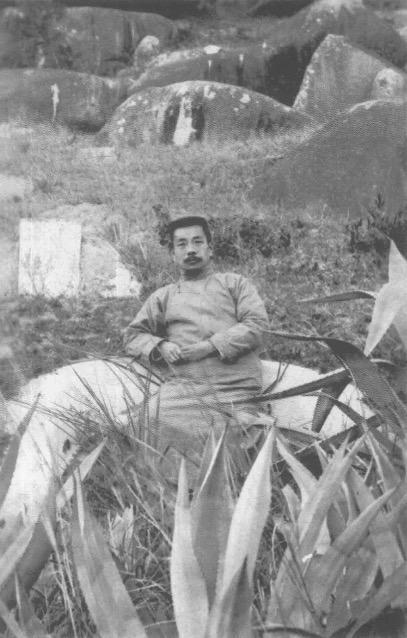

1909年,鲁迅在杭州

为人师表的他不得已脱下西服,穿起廉价的长衫。作家夏丏尊当时是他的同事,对他的印象“衣服是向不讲究的,一件廉价的羽纱——当年叫洋官纱——长衫,从端午前就着起,一直要着到重阳。一年之中,足足有半年看见他着洋官纱,这洋官纱在我记忆里很深。”

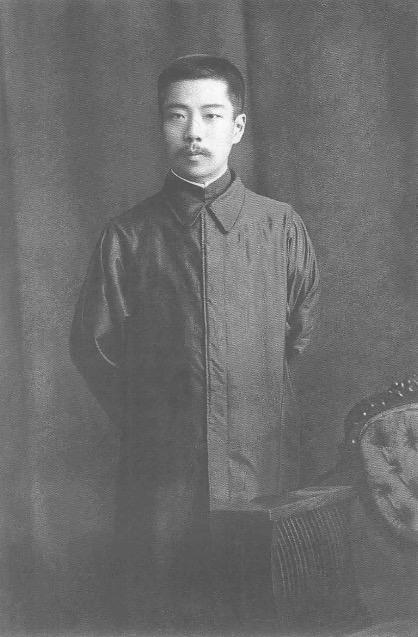

辛亥革命以后,迅哥独出心裁,设计了一件类似中山装的外套,叫西服裁缝给做好——但除了照相之外,平时也不怎么穿。

1911年,鲁迅自己设计的外套

贰

虽然已经换了民国,但当时的国民正装,却是满清的马褂和长袍。鲁迅从浙江北上供职教育部,于是在正式场合,就常常以长袍马褂形象示人——约定俗成,大家都一样。

马褂原为明代的军服,在清代成为流行服饰。1912年,北洋政府就把长袍马褂列为男子日常礼服之一。1917年京师图书馆开馆时的留影,是现存最早的、鲁迅身着马褂的照片。1922年与世界语学会的合影,马褂长袍更是一目了然。

前排右三为鲁迅

“五四运动”之后,欧美留学归来的学者教授们流行穿西服。鲁迅虽然也是海归,但他更习惯穿长衫——裤子却是西裤。在老友孙伏园的记忆里,“他平常只穿旧布衣,像一个普通大学生。西服的裤子总是单的,就是在北平的大冷天,鲁迅先生也永远穿着这样的单裤。”

1926年南下之后到离世,鲁迅几乎都是穿长衫。1926年10月23日,他写信给许广平:“只穿一件蓝洋布大衫而不戴帽,乃敝人近日之服饰也。”

1927年1月,鲁迅在厦门南普陀的坟茔中

1927年10月,鲁迅定居上海,以自由撰稿人的身份在上海度过了他最后的十年。他在这一年做了一件长衫,一直穿到离世的1936年。去世前不久接受美国记者斯诺采访,“袖口磨得泛白,像两片褪色的翅膀。”

穿着不羁,是注定会收获无数白眼的。拿着厦门大学的支票去银行领薪水,职员怀疑他是偷蒙拐骗而得;在中山大学时“破鞋露趾”,被学生误认为校工。在上海,就更是处处碰壁。

1933年8月,鲁迅在《上海的少女》一文里感慨:“在上海生活,穿时髦衣服的比土气的便(biàn)宜。如果一身旧衣服,公共电车的车掌会不照你的话停车,公园看守会格外认真的检查入门券,大宅子或大客寓的门丁会不许你走正门。所以,有些人宁可居斗室,喂臭虫,一条洋服裤子却每晚必须压在枕头下,使两面裤腿上的折痕天天有棱角。”

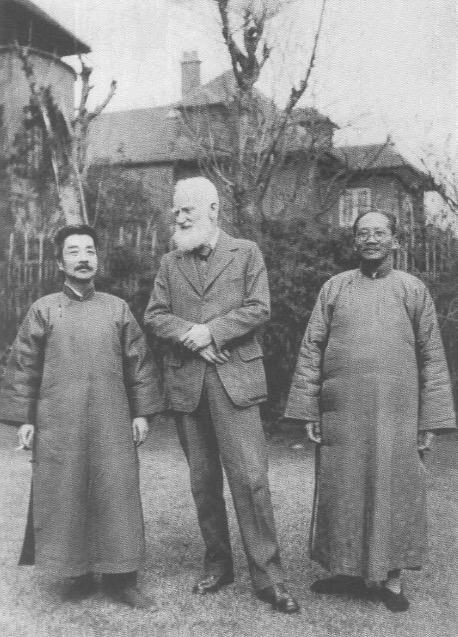

1933年,鲁迅和萧伯纳及蔡元培合影。

明白归明白,迅哥依然穿得我行我素。一个月之后,他去太马路的华懋酒店(Cathay Hotel)——如今的和平饭店——拜访英国反战人士马莱爵士,饭店门童把他浑身上下一打量,“走后门去!”

后门是货运和下等人走的。鲁迅绕了一个圈子到后门,进电梯之后伙计把他上下打量一遍,手都懒得抬,脑袋向楼梯方向摆了一下,说:”走楼梯上去!”

于是鲁迅只能爬楼梯上七楼。后来他对曹靖华发感慨,“这样社会,古今中外,易地则皆然。可见穿着也不能等闲视之呀。”

感慨归感慨,鲁迅在穿着上依然顽固:大不了走楼梯。

也是这一年,他穿补丁长衫赴蔡元培家宴,宋庆龄就惊叹:“先生的长衫,比我的旗袍补丁还多。”这两人又哪里是只能穿补丁衣服的人。

照片摄于1933年,前排左起:美国记者史沫莱特、蔡元培、鲁迅;后排左起:萧伯纳、宋庆龄、美国记者伊罗生、林语堂 图据视觉中国

叁

鲁迅不但不关心自己穿什么,也常常视而不见别人的衣着,萧红就说,“鲁迅先生不大注意人的衣裳,他说:‘谁穿什么衣裳我看不见的’……”

眼里虽然看不见,笔下却精准得丝毫不差。

《孔乙己》里打工牛马短衣帮只能买一样荤菜,只有穿长衫的才能要酒要菜慢慢坐着享受,而孔乙己是“站着喝酒而穿长衫的唯一的人”,近年来“脱不下的长衫”至今言犹在耳;《药》里满脸横肉的康大叔闯进茶馆时,“披一件玄色布衫,散着纽扣,用很宽的玄色腰带,胡乱捆在腰间”,李逵式的暴力形象跃然纸上;阿Q进城做贼后衣锦还乡,“穿的是新夹袄,看去腰间还挂著一个大搭连,沉钿钿的将裤带坠成了很弯很弯的弧线。”

鲁迅目中无衣,却又一清二楚。

而确实看到了衣裳的时候,迅哥也不是没有赏鉴能力的。1934年11月30日,萧红第一次到上海鲁迅家中拜访,穿的是“蓝布旗袍”。后来走动频繁,就随意自在多了。某天萧红穿了一件“新奇的火红的上衣,很宽的袖子”,忍不住问:“周先生,我的衣裳漂亮不漂亮?”

电影《黄金时代》剧照

鲁迅从上往下看了一眼,“不大漂亮。”

“你的裙子配的颜色不对,并不是红上衣不好看,各种颜色都是好看的,红上衣要配红裙子,不然就是黑裙子,咖啡色的就不行了;这两种颜色放在一起很混浊……你没看到外国人在街上走的吗?绝没有下边穿一件绿裙子,上边穿一件紫上衣,也没有穿一件红裙子而后穿一件白上衣的…… ”

大病初愈的鲁迅在躺椅上看着萧红:“你这裙子是咖啡色的,还带格子,颜色混浊得很,所以把红衣裳也弄得不漂亮了。”

品评起他人服饰配色来,鲁迅的鉴赏力一直在线。但在自己身上,他却总像是不上心,是衣服能穿就行。成年后最讲究的一件,差不多就是1936年许广平特意为他订做的一件棕色湖绉丝绵长衫,又轻又保暖。

去世十天前,鲁迅身着这件丝绵长衫出席木刻流动展览会。沙飞 摄

但没有穿几次,就变成了临终穿在身上的殓衣,那件背心也穿在里面。

深受魏晋风度陶冶的鲁迅,嵇康刘伶诸多名士豪放旷达、不拘小节的形象深入其心,他怎么会去孳孳汲汲操心穿什么衣服好看?终日一眼凝视朝花野草、一眼冷看城头变幻大王旗,又怎会有对镜自照、沾沾自喜的闲情逸致?鲁迅关于自我的定义,从来与衣着无关:他明白、他见过、他穿过、他有自己认定的衣品——但他确实不关心也无所谓,最多也就是推衣及人。

比起肉身的穿着,鲁迅更注重精神上的装束。

1935年3月,他在给萧军和萧红的信中说:“和朋友谈心,不必留心,但和敌人对面,却必须刻刻防备。我们和朋友在一起,可以脱掉衣服” ——下一句才是关键:

“但上阵要穿甲。”