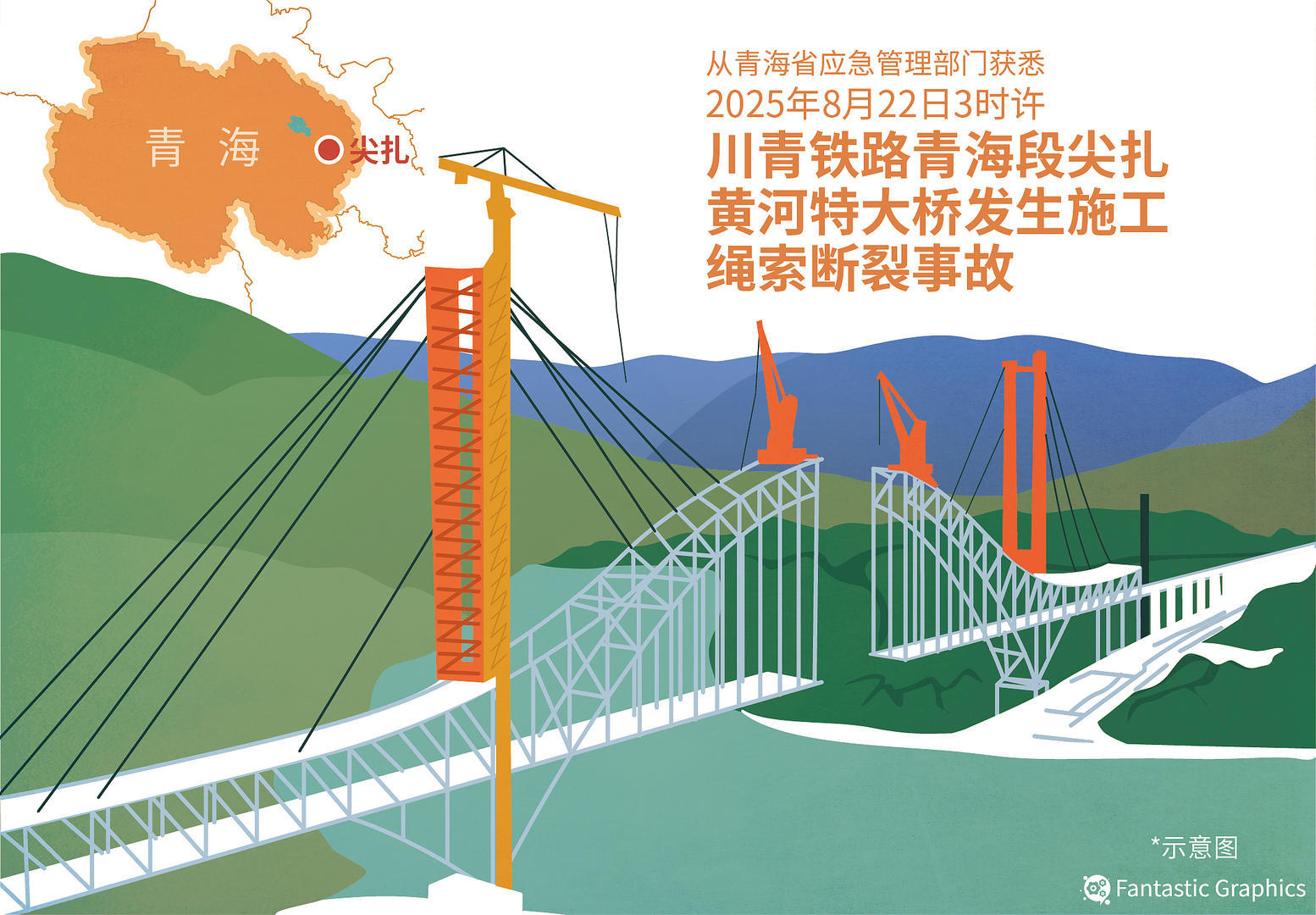

专家谈“尖扎黄河特大桥施工绳索断裂”:必须按规定严格执行定期检查

据人民日报报道,截至22日18时,“8·22”川青铁路尖扎黄河特大桥施工绳索断裂事故已造成12人死亡,4人失联。

公开资料显示,尖扎黄河特大桥为中铁大桥局承建的川青铁路11标段尖扎黄河特大桥桥梁总长1596.20米,是目前世界最大跨度双线铁路连续钢桁拱桥,也是我国第一座跨越黄河的铁路钢桁拱桥。

据人民日报客户端青海频道6月30日报道,6月14日,尖扎黄河特大桥两侧主墩上,两座高达百米的吊索塔架完成封顶。中铁大桥局西成铁路项目副总工敬成进在采访中介绍,后续施工将通过两侧钢索的千吨级拉力精确平衡主跨与边跨在悬臂架设过程中产生的巨大受力。边跨最大索力达到1161吨,相当于750辆小汽车的重量。单座塔架重达1800吨,最大节段45吨,其安装精度直接关系着后续钢梁架设的安全与成败。该桥原本计划于今年8月实现主桥合龙。

这起事故后果严重,牵动着网友们的心,那么造成施工绳索断裂的常见原因有哪些呢?这类施工绳索日常检测标准和检测手段又是什么呢?

▲川青铁路尖扎黄河特大桥发生施工绳索断裂事故 图据视觉中国

“常见断裂原因包括几种情况”

8月22日凌晨三点多,青海省内正在施工的川青铁路尖扎黄河特大桥发生施工绳索断裂事故,事发时有15名施工工人、1名工程项目部现场负责人正在作业。

北京城建设计发展集团正高级工程师赵毓成向红星新闻介绍,与普通预应力混凝土桥梁相比,该黄河特大桥采用钢桁架结构悬臂拼装施工,单位长度构件更轻,施工过程中通常需借助缆索和吊装平台,“拱桥常见做法是转体施工,即在河流两岸分别预制半跨桥梁,之后以桥台为中心,使用转体设备,同时将两个半跨桥转动到桥位轴线位置后合龙成整体桥。”

但他指出,尖扎黄河特大桥此次采用的是悬臂施工法——从桥墩或拱座出发,以对称或非对称方式逐步悬臂浇筑或拼装主梁及拱肋,直至跨中合龙,“就会需要大量的钢绞线张拉工作,每道工序涉及到体系转换。如果某道施工工序设计或者施工不当,就容易超过承载能力极限,发生意外。”

针对此次施工事故中出现的钢绞线断裂,赵毓成向红星新闻记者分析,常见原因包括钢绞线磨损或腐蚀严重,加上检查等管理不到位,在风力、低温等不利条件下进行合龙吊装时,易发生脆性断裂。此外,若吊装时临时荷载过多、受力不均,也会因超载导致钢绞线断裂。

“特别是在关键作业环节,高强度钢绞线一旦出现隐患往往加速破坏,造成严重后果。”因此赵毓成强调,必须按规定严格执行定期检查:如绳索长期未投入使用,也需每三个月检测一次;若处于频繁受力状态,则应每月至少检查一次。

据人民日报报道,现场工作人员介绍称钢索失去支撑,是因“锚梁”断裂。锚梁是一种用于锚固斜拉索的结构构件,在桥梁中起着关键作用。锚梁均为新加工件,也会定期去检查强度,“但可能存在焊接问题,”事故的真正原因广受关注,有待官方进一步确认。

▲图为失去支撑的钢索散落现场 图据人民日报

如何检测出钢索内部情况呢?赵毓成表示检测手段常规会用到超声波来探测钢丝绳内部的裂纹、断丝、锈蚀等损伤情况,“如果遇到损伤点,信号会反射回来,探伤仪通过分析这些反射信号,可以判断钢丝绳的损伤程度和位置,从而采取相应的维护或更换措施。”

▲2025年8月22日凌晨3时10分许,川青铁路青海段尖扎黄河特大桥发生施工绳索断裂事故 图据IC photo

解释“为何凌晨3点仍在施工”

此次事故发生后,有网友质疑为何凌晨3点仍在施工?赵毓成表示,桥梁合龙温度的选择需综合考虑温度在最冷和最热月整体升降对结构的影响,是按照当地统计数据严格推算得出,所以合龙要选择在最有利于桥梁长期受温度力的时间,旨在使桥梁在合龙后因温度变化产生的伸长和收缩相同,能对桥面板、支座以及伸缩缝构件形成周期反复变形,因此以青海为例,“夏季常选在夜间较低温度时候,冬季则宜在白天进行桥梁合龙。”

此次发生事故的黄河特大桥所在地位于尖扎县,据中国天气网显示,当地8月22日小雨转多云,气温在12至19℃。

桥梁施工安全一直是工程领域的重点关注问题,尤其在高空作业过程中存在诸多风险。赵毓成表示,从过往桥梁施工事故案例来看,桥梁合龙时发生事故的情况在国内外并不罕见,通常,吊装系统配备智能监测功能,能够在精准计算后指导后续安装与搭接作业。“操作人员只需在远程进行监控测量,一旦系统检测到结构受力异常便会立即报警,从技术层面讲,配备可靠监控系统是安全保障”。

▲2025年8月22日凌晨3时10分许,川青铁路青海段尖扎黄河特大桥发生施工绳索断裂事故 图据IC photo

针对此次事故,结合现场图片和视频资料,赵毓成分析认为,受制于当地信号网络以及交通物流等客观条件限制,尖扎黄河特大桥合龙作业所采用的工艺可能相对传统,更依赖于常规吊车设备完成。若要恢复施工,赵毓成称后续需做好隐患排查、事故研判整改工作以及现有受损桥梁构件的性能评估,确保日后施工安全及合龙后桥梁正常使用。

红星新闻记者 罗丹妮