人民日报上的杨振宁

时间的长河里,总有一些星辰,不因岁月流转而黯淡。

10月18日,享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生在北京逝世,享年103岁。

百年人生,心系祖国。从1957年荣获诺贝尔物理学奖,到上世纪70年代冲破重重阻碍回国访问,再到把大量心血倾注到祖国的教育事业中……杨振宁凭借杰出的科学成就在现代物理学发展中写下了浓重一笔,也以拳拳赤子之心点亮自己的璀璨人生。

杨振宁将自己的人生比喻为“一个圆”,从清华园出发,历经了世界舞台,最终归根故土。人民日报曾多次对杨振宁进行报道。今天,经社君撷取几篇文章,以飨读者,让我们共同缅怀这位探索未知的不朽传奇,共同重温这段心怀家国的永恒回响。

“不为传统的成见所束缚,他们大胆地提出了这个假说”

1957年2月23日,人民日报头版刊发《原子核物理学的一个重大发现 我留美两科学家证明宇称守恒定律不是普遍的定律》,这篇文章报道了杨振宁与李政道提出的“在弱相互作用下宇称可以不守恒的思想”,后来两人也因此获得1957年诺贝尔物理学奖。

人民日报关于杨振宁与李政道发现的报道

这篇文章中还写道,“这个新发现引起我国科学界极大的重视和反应。中国科学院特于昨日在北京举行了学术报告会”。参加这场报告会的,就有许多我们后来耳熟能详的名字:赵忠尧、钱三强、彭桓武……

其中,钱三强和彭桓武作出了这样的评价:“这个发现将为正确地了解原子核和基本粒子的规律创造条件,估计在不久的将来,原子核和基本粒子理论的研究将因此而有新的发展”。

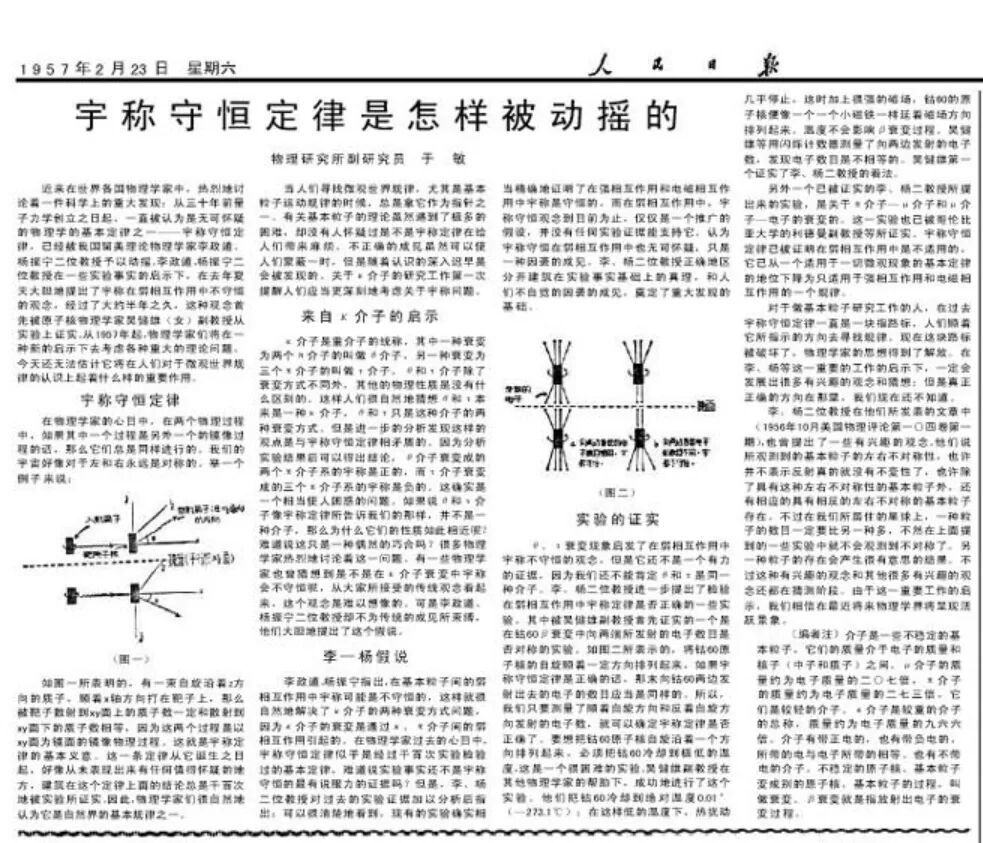

当天出版的人民日报第7版还专门配发了解读文章《宇称守恒定律是怎样被动摇的》,这篇文章的作者,就是“两弹一星元勋”、“共和国勋章”获得者于敏院士,这篇文章不仅对杨振宁和李政道的成果给予充分介绍,更对他们敢于质疑、勇攀高峰的精神高度评价:

从大家所接受的传统观念看起来,这个观念是难以想象的。可是李政道、杨振宁二位教授却不为传统的成见所束缚,他们大胆地提出了这个假说。

这里还有一句题外话,于敏这篇文章发表以后,这个绝密了多年的名字再次出现在人民日报上,已是20多年以后的事情了。

于敏在人民日报上发表的解读文章《宇称守恒定律是怎样被动摇的》

1957年12月10日,瑞典斯德哥尔摩,杨振宁和李政道获颁诺贝尔奖。12月12日出版的人民日报刊发了他们获奖的消息和照片,这是杨振宁的照片第一次出现在人民日报上。那年,他35岁。

人民日报刊发的杨振宁和李政道获颁诺贝尔奖的消息与照片

“但愿人长久,千里共同途”

杨振宁与邓稼先少年相识,结下深厚情谊。他们的友谊,是科学史上的一段佳话。

1971年7月,杨振宁回国访问,受到党和国家领导人的亲切接见,并见到了阔别多年的挚友邓稼先。1971年8月19日的人民日报头版刊发了杨振宁回国访问的消息,参加会见的人员中就有邓稼先,这也是杨振宁、邓稼先两个名字,第一次一起出现在人民日报上。

当时,当杨振宁从邓稼先那里获知中国原子弹是自力更生制造的,他“一时热泪满眶,不得不起身去洗手间整容”。当他即将结束这次回国的“破冰之旅”时,邓稼先给他修书一封,结尾写道:“但愿人长久,千里共同途。”

1986年,邓稼先逝世。七年后的1993年8月21日,人民日报第3版刊发了杨振宁撰写的评传《邓稼先》,这是他第一次以作者身份在人民日报上发表文章。

人民日报刊发的杨振宁撰写的评传《邓稼先》

与一般的人物评传不同,这篇文章第一部分是从中国屈辱的近代史讲起的,在这部分的结尾处,杨振宁写道:

今天,一个世纪以后,中国人站起来了。

这是千千万万人努力的结果,是许许多多可歌可泣的英雄人物创造出来的,在20世纪人类历史上可能是最重要的,影响最深远的巨大转变。

对这巨大转变作出了巨大贡献的有一位长期以来鲜为人知的科学家:邓稼先。

自豪之情,溢于言表。

这篇文章中,杨振宁深情回顾了这位“亲如兄弟”的挚友传奇的一生。在谈及邓稼先的气质和品格时,他写道“人们知道他没有私心,人们绝对相信他”;在讲到邓稼先在大漠深处做着“不能说”的工作时,他想知道“稼先有没有想起我们在昆明时一起背诵的吊古战场文”;邓稼先逝世后,他在写给他的夫人许鹿希的信中说“邓稼先的一生是有方向、有意识地前进的。没有彷徨,没有矛盾”……

杨振宁给予邓稼先这样的评价:

中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。

2021年,在杨振宁先生百岁生日庆祝活动上,他提起50年前邓稼先送给他的那句话——“但愿人长久,千里共同途”,并表示:

稼先,我懂你‘共同途’的意思,我可以很自信地跟你说,我这以后五十年是符合你‘共同途’的瞩望,我相信你也会满意的。

“10年后,如果你再来和我谈中国科学的发展,情况会比今天更进步”

杨振宁于1999年起任清华大学教授。他从事一线教学科研工作,为教育和人才培养事业倾注了大量心血、作出了极大贡献,对我国高等教育的改革发展产生了重要影响。

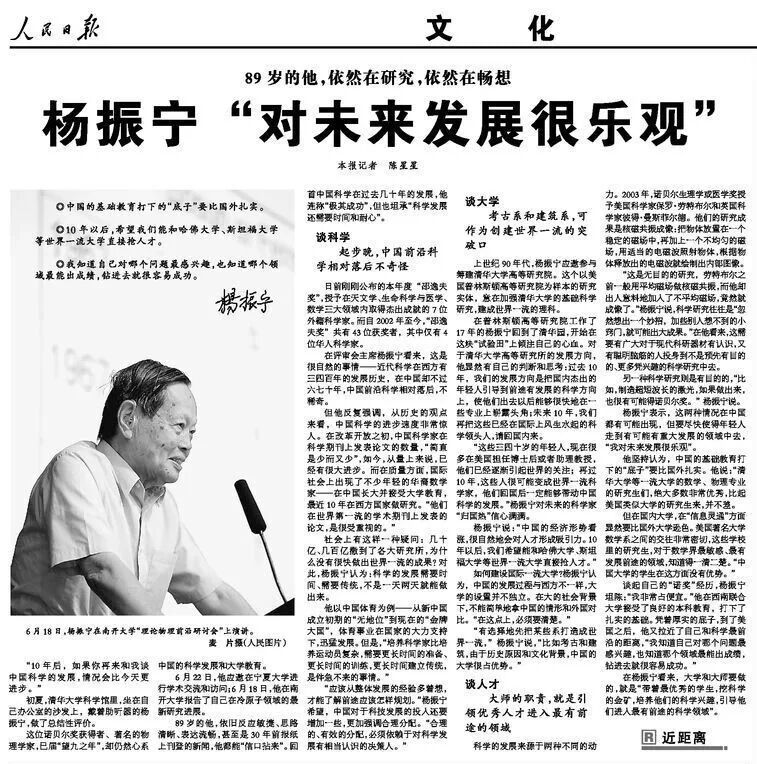

2011年6月23日,人民日报刊发了《杨振宁“对未来发展很乐观”》,在清华大学科学馆里,杨振宁坐在自己办公室的沙发上,戴着助听器,说了这样一句话:

“10年后,如果你再来和我谈中国科学的发展,情况会比今天更进步。”

当时,这位已届“望九之年”的科学巨擘,依然在研究、在畅想,在心系中国的科学发展和大学教育。这篇访谈文章中,杨振宁提出了“无目的的研究”和“有目的的研究”,这与今天提倡的“基础研究要坚持目标导向和自由探索‘两条腿走路’,把世界科技前沿同国家重大战略需求和经济社会发展目标结合起来”十分契合。

人民日报刊发的访谈文章《杨振宁“对未来发展很乐观”》

远见卓识,可见一斑。

杨振宁还在访谈中提出,“科学的发展需要时间、需要传统,不是一天两天就能做出来”“要尽快使得年轻人走到有可能有重大发展的领域中去”……他把对祖国朴素的情感,倾力灌注于教学相长的点滴之中。

身为科学大家,杨振宁还博学多识,对哲学、文学、艺术都有着深刻独到的理解。

2015年5月19日,在人民日报文化版上,杨振宁在一篇《科学之美与艺术之美》的文章中,谈到了两者间的关系。

科学之美是一种客观的美,无我的美,换言之,这种美不因人类的存在才存在。远在没有人类的时候,那些方程式就已经在支配着宇宙间的一切了。

艺术里的美是一种主观的美,有我的美,它是因为人类的存在才存在,并且因为人类的参与而升华的。

文中,杨振宁呼吁:“人们需要对艺术之美与科学之美都建立充分的了解与认识。”“好的科普工作可以帮助人们很小就建立起对于科学之美的正确认识,可以帮助他们在人生的道路上获得对于美的更为全面、更为准确的理解。”

人民日报文化版刊发的杨振宁文章《科学之美与艺术之美》

“宁拙毋巧,宁朴毋华”,这是杨振宁喜欢的格言,也是他一生的写照。他始终保持着对世界的好奇,对后辈的提携,不仅用智慧拓展了人类认知的边界,更用行动诠释了何为“将只手撑天空”的中国男儿。如今,他的名字已化作编号3421的小行星,在浩瀚宇宙中永恒运行。

科学星光不灭,先生精神长存。