140分钟的“融洽”会谈,难掩韩国当前的战略焦虑

【文/观察者网专栏作者 牛晓萍】

当地时间8月25日,美国总统特朗普与韩国总统李在明在华盛顿举行首脑会谈。会谈前夕,美方在多个领域对韩持续施压,包括要求扩大农畜市场开放、提高防务费用分摊比例,并公开呼吁韩方“扩大在印度-太平洋地区的威慑力”。会谈三小时前,特朗普更在社交媒体发文,质疑韩国特检调查,甚至使用“肃清”“革命”等激烈措辞,使谈判氛围一度紧张。

然而,双方领导人最终在“融洽”气氛中进行了长达140分钟的会谈,超出原定计划,这也折射出美韩关系中复杂动态与合作表象下的结构性压力。

总体来看,此次美韩首脑会谈的内容可以从三个方面来讲。

制造业合作:表面繁荣与市场疑虑

韩国产业通商资源部25日宣布,在“韩美企业圆桌会议”上,两国企业在造船、核电、航空、液化天然气(LNG)及关键矿产等领域共签署11份合同和6项谅解备忘录(MOU),覆盖范围广泛,可谓“美韩制造业合作复兴”的象征。

首先,造船业成为焦点。HD现代、Cerberus Capital与韩国产业银行签署MOU,旨在共同投资增强美国及其盟友在造船、海洋基础设施及先进技术方面的能力,被美方宣传为“让美国造船业再次伟大”(MASGA)的首个实质性协议——直接回应了特朗普的核心诉求;韩华海洋也计划通过其收购的费城造船厂推进“火星”项目,并在美追加投资7000万美元;三星重工则与Vigor Marine集团合作,参与美国海军支援舰的维护、修理及运营(MRO)。

其次,核电方面,韩国水电核电、斗山能源等企业与美方X-energy、亚马逊云服务等签署MOU,推动小型模块化反应堆(SMR)设计、建设与供应链合作。航空领域,大韩航空与波音签订购买103架新飞机的备忘录(价值362亿美元),并与通用电气航空航天签署发动机采购及维护协议(价值137亿美元),成为该航空公司史上最大单笔订单。

此外,能源与矿产合作方面达成的成果也不容忽视。韩国天然气公司与托克集团达成中长期LNG进口协议,韩国锌业则与洛克希德·马丁就锗供应达成合作,后者明显意图减少对中国供应链的依赖。

然而,资本市场对此反应冷静甚至消极。韩国综合股价指数不涨反跌,下跌0.95%,收于3179点。外国投资者与机构纷纷抛售核电、造船类股票,尽管部分与液化天然气或特朗普提及的公司如Monami出现短期上涨。市场分析指出,合作内容多属备忘录阶段,缺乏具体时间表与资金保障,加之美国降息预期不明,投资者普遍持观望态度。这种市场反应表明投资者对这些合作协议能否带来实际效益持怀疑态度,担心企业价值的提升是否与在美国的投资负担相匹配。

在韩美费城造船厂举行的“缅因州号”命名仪式上,韩国总统李在明与韩华集团副会长金东官正在合影留念。韩华集团

安全要价:同盟现代化与主权代价

此次会谈中,美韩同盟现代化成为美国施压的重点领域,包括提高驻韩美军费用分摊比例、扩大美制武器采购,甚至突然提出对美军基地所在地土地所有权要求。

《华盛顿邮报》报道,美国近期要求韩方将驻韩美军费用分摊额提高至少3.8%。韩国目前已计划到2029年将国防预算增至84万亿韩元,但仍远低于美国期望的130万亿韩元。李在明总统在会谈后的美国战略与国际问题研究中心(CSIS)的演讲中主动宣布提高国防预算,实则为一种预先应对策略——既回应美方压力,也服务于自身夺回战时作战指挥权和增强反制朝核能力的需要。

本次会谈中最引人瞩目且极具争议的,是特朗普在公开会晤中突然提出对驻韩美军基地土地所有权的要求。目前,所有驻韩美军基地均为韩国政府所有,以租赁形式供美方使用。《韩美共同防御条约》第四条和《驻韩美军地位协定》(SOFA)第二条规定,美方享有设施和区域的使用权,但所有权始终归属韩方。

特朗普这一提议若付诸实施,将彻底改变驻韩美军的法律地位,可能违反韩国宪法并动摇国家主权基础。美国在全球128个国家的军事基地均采用租赁模式,无一例外。即便在德国、日本和意大利等核心盟国,美方也未获得基地土地所有权。这一突破性要求,显示出特朗普政府对传统同盟关系的漠视及其对“美国优先”原则的极端化贯彻。

特朗普的这一要求可能是美方为在包括防务费用分摊在内的安全谈判中占据优势而采取的战略举措。但更令人担忧的是,其可能与驻韩美军战略转型密切相关。作为其印太战略的一部分,美国正寻求将驻韩美军从“半岛防御”力量重塑为“印太机动”力量,以服务其遏华战略。掌握基地所有权可为美军扩建、装备升级及法律部署提供便利,但也将韩国进一步绑上美国战车,削弱其战略自主性。

当地时间8月25日,在美国白宫,韩国总统李在明(左)和美国总统特朗普举行会谈。韩联社

朝鲜问题:和平进程的寄托与主体性的后退

李在明政府在此次会谈中的一个核心关切,是试图借助特朗普的政治影响力重启美朝对话。李在明公开称赞特朗普为“唯一的半岛和平缔造者”,这一表述不仅是对特朗普个人外交风格的迎合,更反映出韩方希望利用特朗普与金正恩之间已有的非正式沟通渠道,打破目前朝核问题的僵局。李在明在会谈中策略性地将朝核问题与特朗普“全球调解者”的形象挂钩,成功将该议题嵌入会谈议程,显示出其外交操作上的灵活性。

然而,与文在寅政府时期积极倡导的“半岛司机论”——即韩国应在半岛事务中扮演主导角色、成为和平进程的推动者和议程设置者——相比,李在明政府目前的策略显得较为被动。文在寅任内,韩国不仅主动提出“朝鲜半岛新经济地图”构想,还积极扮演美朝之间的协调者角色,尽管受到多方制约,但仍体现出较强的主体性。而李在明政府则将更多希望寄托于特朗普的个人意愿与美朝双边互动之上,一定程度上弱化了韩国在和平进程中的话语权和主导性。

这一转变既反映出当前地缘政治环境的复杂性,也揭示了韩国对美外交策略的现实主义调整。面对特朗普政府的不可预测性和美国内部对朝政策的波动性,韩国外交团队选择采取更为谨慎的姿态。同时,国内政治压力和经济挑战也迫使李在明政府急需外交成果,借助特朗普政府重启美朝对话可能成为一条捷径。

然而,该策略面临明显挑战。特朗普政府对朝政策缺乏连贯性,此前河内峰会无果而终的经历已证明仅靠领导人之间的私人“ chemistry ”(这里指领导人之间私底下的关系可能引起的化学反应)难以实现实质性突破。此外,美国国内政治极化严重,任何对朝缓和措施都可能遭到国会强硬派的反对。韩国若将半岛和平的希望过度寄托于美朝双边互动,反而会导致自身的边缘化。

2019年2月末,特朗普与金正恩在越南河内举行第二次峰会。尽管这次的会谈在友好的气氛下举行,然而两国因未能就解除制裁达成共识,最终谈判破局。

“实用外交”的抱负与现实之间的落差

李在明政府提出“实用外交”,强调国家利益最大化,不以意识形态为导向。这一理念表面上看似简单直接,实则包含多层战略考量:在保持与美国传统同盟关系的同时,拓展与中日等地区大国的合作空间;在应对朝鲜威胁的同时,寻求区域多边合作的可能;既要“均衡”又追求“多元”。

近期李在明政府的外交举措显示出其试图实践这一理念的努力。8月下旬,总统本人连续访问日本和美国,同时向中国派遣特使团,展现出同时经营与三大国关系的意图。此外,选择越南作为首任国宾接待对象,外长在访问日美后立即转访印度,以及国会议长代表总统出席中国抗战胜利纪念活动等举措——都显示出韩国试图拓宽外交基础、避免过度依赖单一国家的战略意图。

然而,实践中的“实用外交”面临诸多现实约束。

首先,美国对盟国的期待日益具体和苛刻,从要求提高军费分摊比例到施压选边站队,韩国在中美之间的回旋空间不断收窄。特朗普政府提出的“印太战略”框架要求盟友明确立场,使得韩国的“战略模糊”越来越难以维持。

其次,在经济领域,韩国同样面临艰难选择。美国推动的“友岸外包”和供应链重组政策,要求韩国企业减少对华依赖,将产能转移到美国或其盟友国家。但从三星、SK海力士等韩国企业的实际布局来看,中国市场仍然至关重要,完全按照美国意愿调整供应链既不经济也不现实。这种经济与安全利益的错位,使韩国的“实用外交”在实践中常常陷入自相矛盾的困境。

再次,李在明政府的“实用外交”还受到国内政治的制约。韩国社会在对美、对华政策上存在明显分歧,进步与保守阵营的外交理念差异巨大。任何重大外交决策都可能引发国内政治争议,使政府难以保持政策的连贯性和稳定性。

不难看出,李在明政府的“实用外交”理念虽具有现实合理性,但在当前复杂的地缘政治环境下,其操作空间和实际效果面临显著限制。韩国如何在维护同盟关系的同时保持一定战略自主性,如何在经济依赖与安全依赖之间找到平衡点,将成为检验“实用外交”成败的关键指标。

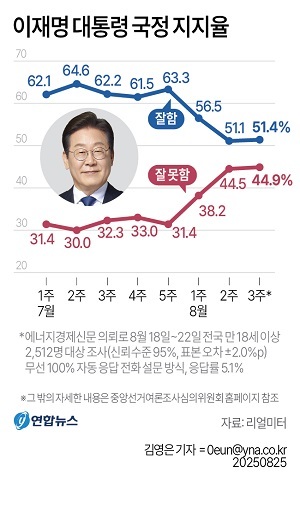

Realmeter于8月18日至22日对全国2512名18岁以上的合格选民进行了调查,结果显示,51.4%的受访者对李总统的政绩评价为“良好”,较7月下降了10个百分点左右。韩联社

合作背后,是韩国的战略焦虑与选择困境

李在明总统此次访美,美韩双方达成多项协议与备忘录,展现出双方维护并巩固同盟、深化经济合作的共同意愿。但从资本市场反应、学者评论与民众舆论来看,这些合作的实质效果远未明朗。

在安全领域,美方的要价正变得越来越具体且苛刻,从提高军费分摊比例到讨论基地所有权,显示出特朗普新政府可能采取更强硬的同盟管理策略;在经济领域,美韩双方在对美投资方案及关税壁垒方面的分歧依然无解,政策变数始终存在。对韩国来说,如何在同盟期望与战略自主之间取得平衡,已成为李在明政府外交路线的核心挑战。

短期内,美韩关系将以“合作与博弈并存”的方式继续推进。但从中长期来看,韩国或将面临更严峻的战略选择:是进一步嵌入美国主导的安全与经济体系,还是在维持同盟的基础上逐步拓展多元空间?本次会谈的成果与局限,正是这一宏大命题的初步映照。

下一篇:抗战胜利80周年纪念币即将发行