宗馥莉再辞职,真的只是“权力博弈”的尘埃落定?

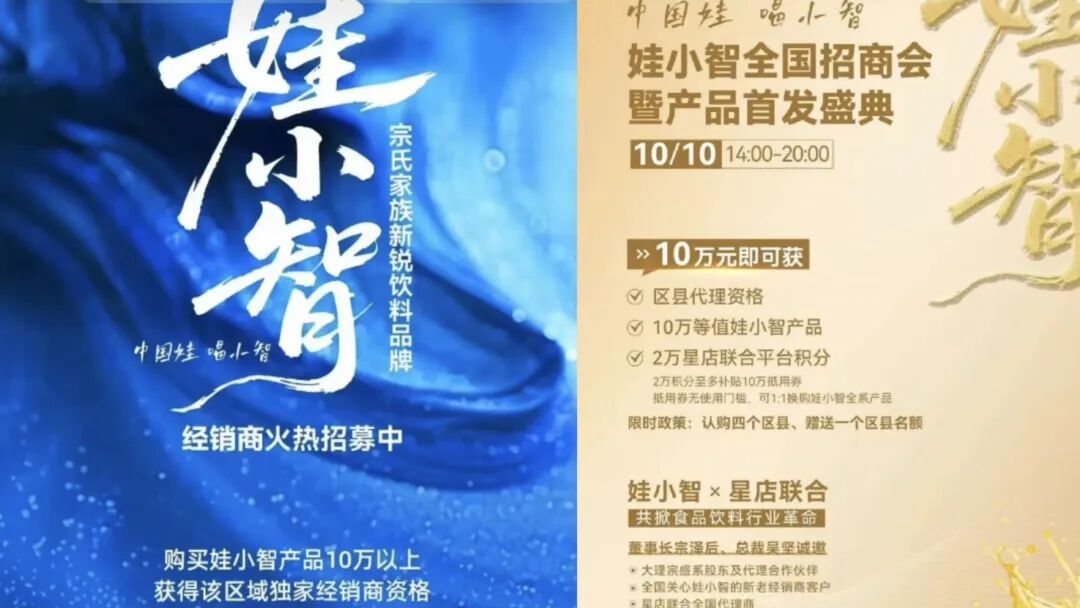

10月11日,娃哈哈事件并没有因宗馥莉辞职告一段落,继宗馥莉推出“娃小宗”后,宗馥莉叔叔宗泽后的品牌“娃小智”也于近日开启招商活动。种种变动再次引爆舆论,“家族内斗”“内部赛马” 等猜测甚嚣尘上。这一变动更解读为了企业在多方利益平衡、战略调整过程中的理性选择。

股权制衡下的必然

宗馥莉的辞职首先应置于娃哈哈特殊的股权架构中审视 —— 杭州市上城区国资持股 46%、宗馥莉持股 29.4%、职工持股会持股 24.6% 的三元结构,本就决定了企业决策需平衡多方诉求。宗馥莉推动关停低效工厂、渠道改革等触及存量利益的举措时,国资对 “国有资产保值” 的考量、职工持股会对稳定的诉求,必然形成决策制约。

从商业逻辑看,当企业核心战略(如推动自有品牌 “娃小宗”)因股东分歧难以落地,管理层选择辞职并非异常,类似案例在国企混改企业中屡见不鲜。宗馥莉的退出,实则是股权制衡机制发挥作用的正常结果,而非所谓 “利益斗争失败”。与此同时,宗泽后独立运作“娃小智”的举动,恰恰印证了在现有股权结构下,家族成员更倾向于通过体外循环实现商业抱负。

代际传承的阵痛

宗馥莉与娃哈哈的磨合困境,本质是现代企业管理与传统经营模式的冲突,这在家族企业代际交接中极为常见。她海外留学背景带来的 “MBA 式管理”,与娃哈哈深耕多年的 “家文化”“联销体模式” 形成天然张力 —— 关停 18 家工厂、更换 7 名高管的改革,虽符合现代企业效率原则,却与老员工、经销商的利益预期相悖。而“娃小智”以低门槛招商策略迅速签约153家客户,这种与传统联销体截然不同的渠道模式,正在加剧娃哈哈体系内部的渠道冲突。

这种理念碰撞的最终结局,往往是一方主动退场以避免企业内耗。这并非 “个人权威丧失”,而是企业在 “改革代价” 与 “稳定发展” 间的权衡选择。当宗馥莉的“娃小宗”与宗泽后的“娃小智”在市场上形成竞争态势时,辞去管理职务反而有助于减少主品牌面临的内部关联交易质疑和品牌混淆风险。

身份切换的智慧

值得注意的是,宗馥莉辞职后仍持有 29.4% 股份,保持第二大股东身份。这种 “卸任管理职务但保留股权” 的操作,在商业实践中是典型的 “风险隔离” 策略 —— 既避免个人管理决策继续影响企业稳定,又通过股东身份保障自身长期利益,同时为企业引入新管理团队创造空间。

从企业治理角度看,这种安排对娃哈哈更具现实意义:新管理层可不受 “家族标签” 束缚推进中和性改革,宗馥莉则可通过股东会参与重大决策,形成 “管理层执行、股东监督” 的良性结构。

而且据蓝鲸新闻报道,“娃小智”已公开宣称“与宗馥莉竞争市场”,而在此时宗馥莉选择退出管理层,实际上也能避免将娃哈哈主品牌直接卷入家族内部品牌竞争的纷争中。

破除阴谋论 回归商业常识

舆论场上关于 “资产转移”“家族内斗” 的猜测,实则忽视了商业决策的基本约束 —— 娃哈哈作为国资控股企业,重大资产处置需经股东会表决,宗馥莉如何强行操作既不符合公司法规定,也无法绕过国资监管。

商业世界的逻辑往往很朴素:当管理层与企业生态无法兼容,辞职是成本最低的解决方案。宗馥莉的选择,本质是对 “企业利益优先于个人抱负” 的认可,也是混合所有制企业治理机制发挥作用的体现。在家族成员各自发展独立品牌的新格局下,这种理性退场,远比 “硬撑导致企业陷入更大危机” 更符合商业常识。

企业传承中的 “退” 与 “进”

宗馥莉的辞职,与其说是 “黯然离场”,不如视为家族企业代际传承的一次理性调整。在股权制衡、理念碰撞、企业发展的多重考量下,这种 “管理职务退出、股东身份保留” 的操作,既是对企业稳定的负责,也是对个人利益的保护。随着“娃小宗”与“娃小智”各自展开市场布局,我们能看到,宗氏家族的第二代正在探索一条不同于传统“子承父业”的传承路径。

商业经营从来不是 “权力游戏”,而是各方利益动态平衡的过程。抛开阴谋论想象,我们可以看到:宗馥莉的选择,不过是企业在特定发展阶段的常规决策 —— 换一种身份、换一种方式,继续参与价值创造。当娃哈哈面临家族内部品牌竞争的新挑战时,管理权的退出或许正是为了品牌价值的更好保全。这或许正是商业理性最真实的模样。

来源 | 大象新闻评论员 赵冰 董芳芳

下一篇:没有了