原来,孙悟空真有其人

越来越多的线索随之穿过岁月的尘埃

逐渐打捞起许多更为丰满的历史真相

在西域史研究领域,北京大学南亚学系教授段晴是一个独一无二的名字。作为季羡林最得意的门生之一,她几乎凭一己之力推动了梵文、于阗文、粟特文、巴利文、佉卢文等众多“死文字”的研究,以破译“天书”的方式解开一个又一个历史的谜题。可惜因为癌症,她于2022年3月不幸离开了人世,那颗装满奇异字符的大脑永远停止了思考。

不过即使在生命的最后阶段,她依然取得了一个重磅的学术突破:2021年6月出版的第十五辑《西域文史》上,她发表了一篇论文,通过对两件据史德语文书的读解,为一处已发现百余年的神秘遗址确证了身份。

段晴所读解的这两件文书,出土于新疆的图木舒克。1929年,考古学家黄文弼在跟随西北科学考察团的调查和勘测中,从几处墓葬里挖出了它们。当时依据周边的地理方位以及《新唐书·地理志》中的记载,黄文弼曾判断遗址为“龟兹之据史德城,亦即唐之郁头州城也”。当然这仅仅是一种推测,缺少直接的有力证据支撑。

唐王城遗址 图/新华

为了寻找证据,黄文弼拿着两件最有可能藏着线索的文书请教过很多人,期望能够得到解答。但那些形若蚯蚓、绕如线头的文字实在太过陌生了,没有谁认得出来,兜兜转转,一无所获。后来抗战爆发,它们在兵荒马乱中又意外毁于战火,就此彻底成了一桩悬案。

所幸的是,黄文弼在1931年写给胡适的一封信中,用照片为两件文书留下了一份影像。2015年,学者刘子凡从中国社科院近代史所的档案馆里找到了它们,随后交给了段晴。用了几个月的时间,段晴成功破译了字里行间的秘密,原来这是两份唐高宗时期的契约,其中明确地写有“据史德国王之……”的字样。

黄文弼最初的推断终于得到了证实。这是段晴学术生涯最后的发现,也是她为西域研究贡献的最后力量。而就在她去世后的三个月,遗址启动了新一轮的主动性发掘,越来越多的线索随之穿过岁月的尘埃,逐渐打捞起许多更为丰满的历史真相。

1929年12月,西北科学考察团在乌鲁木齐。左三为李宪之,右三为袁复礼,右二为黄文弼,右一为刘衍淮。图/IC

闻名世界的唐王城

2022年6月,当国家文物局考古研究中心的一支队伍奔赴图木舒克时,古老遗址迎来的是史上第一次真正系统、全面的考古。

遗址如今的正式定名是“托库孜萨来遗址”,承袭了黄文弼当年使用的“托和沙赖”,二者是同一个维吾尔语词语的音译,意为“九间房”。这一称谓与清朝政府在新疆遍设军台的管理制度有关,其中从莎车到阿克苏一路共有13台,遗址所在的地区刚好是第9个。

在黄文弼之前,遗址一直是被唤为“唐王城”的。这其实不能算是一个严谨的命名,简单来说任何一处唐代的古城都可以如此指代,比如库车县塔里木乡的茫茫大漠之中就有一个规模约50万平方米的古遗址,其在2013年的第七批全国重点文物保护单位目录中也叫作“唐王城遗址”。只不过,托库孜萨来遗址的这个“唐王城”之名诞生得有那么一丝神奇的色彩。

清光绪年间的某个黄昏,一场狂风突然而至。一位捡柴归来的樵夫猝不及防地遭遇漫天沙尘,慌忙间就近躲到了一片废墟里,不承想竟从中捡着了几枚开元通宝。民间原本就有传言,认为废墟之下埋藏着唐朝的皇帝,这些铜钱似乎使之得到进一步印证,于是人们更加相信这里就是大唐留下的痕迹,当地后来编《巴楚州乡土志》即称“今九台北山有坡地,樵采者拾开元钱,因呼唐王城”。清末时,朝廷修纂《新疆图志》也延续了这一说法,记为:“今城东北一百五十里,图木舒克九台北山有废城,樵者于土中掘得开元钱,因呼为唐王城。”

杨睿(左四)等发掘队员合影。供图/国家文物局考古研究中心

一定程度上,“唐王城”的名号要比“托库孜萨来”响亮得多,毕竟那个遥远的帝国是举世追怀的繁盛所在。因此,一座唐王城遗址的发现很快便引来了关注的目光:1895年,瑞典人斯文·赫定到访此地,做过短暂发掘;1902—1914年,勒柯克带领的德国考察队又进行了简单的调查,并找到一处墓葬。

1906年,法国人伯希和深入新疆腹地后先抵喀什,然后即驱车三百公里去探寻唐王城的秘密。比起此前的先行者,伯希和是无比幸运的。他只是随意地用马鞭鞭梢在地表扒拉了几下,一只指尖纤细的造像人手就显露出来,紧接着他又连续找到了一颗佛头和一颗面目狰狞的天王头塑。一切迹象都表明,他的脚下必定有着寺庙的遗存。

此后的一个多月,他挖掘出了一片巨大的佛寺群,这是极为罕见的。在这里,出土了400多件文物,包括128个佛头,一批婆罗谜文和汉文残片,5尊完整的佛本生故事灰泥塑像,以及大批彩色塑像、浮雕壁画装饰和精美壁画。

彼时的日记中,伯希和还记录了更多的惊喜:“一处旷野中的防御工事标志着我们已接近大建筑物了。最后,我在横穿一处筑有堑壕的四边形营垒后,便登上了山麓,那里有两堵大砖墙缘山而上。山顶有一处土坯建筑物,筑于八个连续的枝条排地基上。”无奈碍于冬天已经来临,他没有来得及再做大范围的勘测,仅由其助手绘制了一幅包括古城主要区域在内的平面图。

英国人斯坦因填补了这个“遗憾”。1908年,他经过仔细调查,为遗址画出了一份详尽的图示,不仅清晰描绘了古城周边的山川地形,还标出了村镇分布和古迹方位。与此同时,他明确地提出,这里曾是唐代龟兹与疏勒交通线上的一个重要据点。

斯坦因的种种发现,都被他写进了《西域考古图记》与《亚洲腹地考古图记》这两册西域研究的奠基性资料里。由此,图木舒克的唐王城愈加声名远扬,成为一处闻名世界的考古圣地。只是所有迈向它的脚步中,唯独还缺少了中国人自己的身影。

2022年,唐王城第一发掘区现场的高台城建筑遗迹。供图/国家文物局考古研究中心

掀开帘子,看一眼屋里的情况

黄文弼率先打破了这一空白。1928年4月至1929年10月,他在塔里木盆地一带进行了为期一年零七个月的考察,其中也包括托库孜萨来遗址。通过他的踏查,遗址的形制得到了进一步掌握,在后来编著的《塔里木盆地考古记》里,他这样写道:“路北为古城,在北山南麓。计城三重,城墙已毁,现仅余墙基。内城自山腰绕至地面,计七百五十六米。山脚亦有古房屋建筑遗址……外城计一千零八米,接内城,绕于平地至山巅,接大外城。大外城则由外城绕山头直至山南根,计周一千六百六十八米。在南山根尚有古房屋遗迹及墓葬。”

《塔里木盆地考古记》出版的时候是1958年。也是这一年,新疆完成了首次大规模的文物调查,进入一个全新历史阶段的西域考古与研究正在迎候着更多的机遇和可能。而就在次年,考古学家李遇春便带队到托库孜萨来遗址做了一次小规模的发掘。

一个月的时间里,新疆维吾尔自治区博物馆南疆考古队总共清理了1053平方米的面积,揭露残庙、垃圾坑等遗迹,收获木简、文书、印章、铜钱、五铢钱范、丝织物、棉织物、毛织物以及农作物等重要文物和标本逾4000件,并且初步判断出遗址年代上迄北魏下至宋代,前后延续近700年之久。

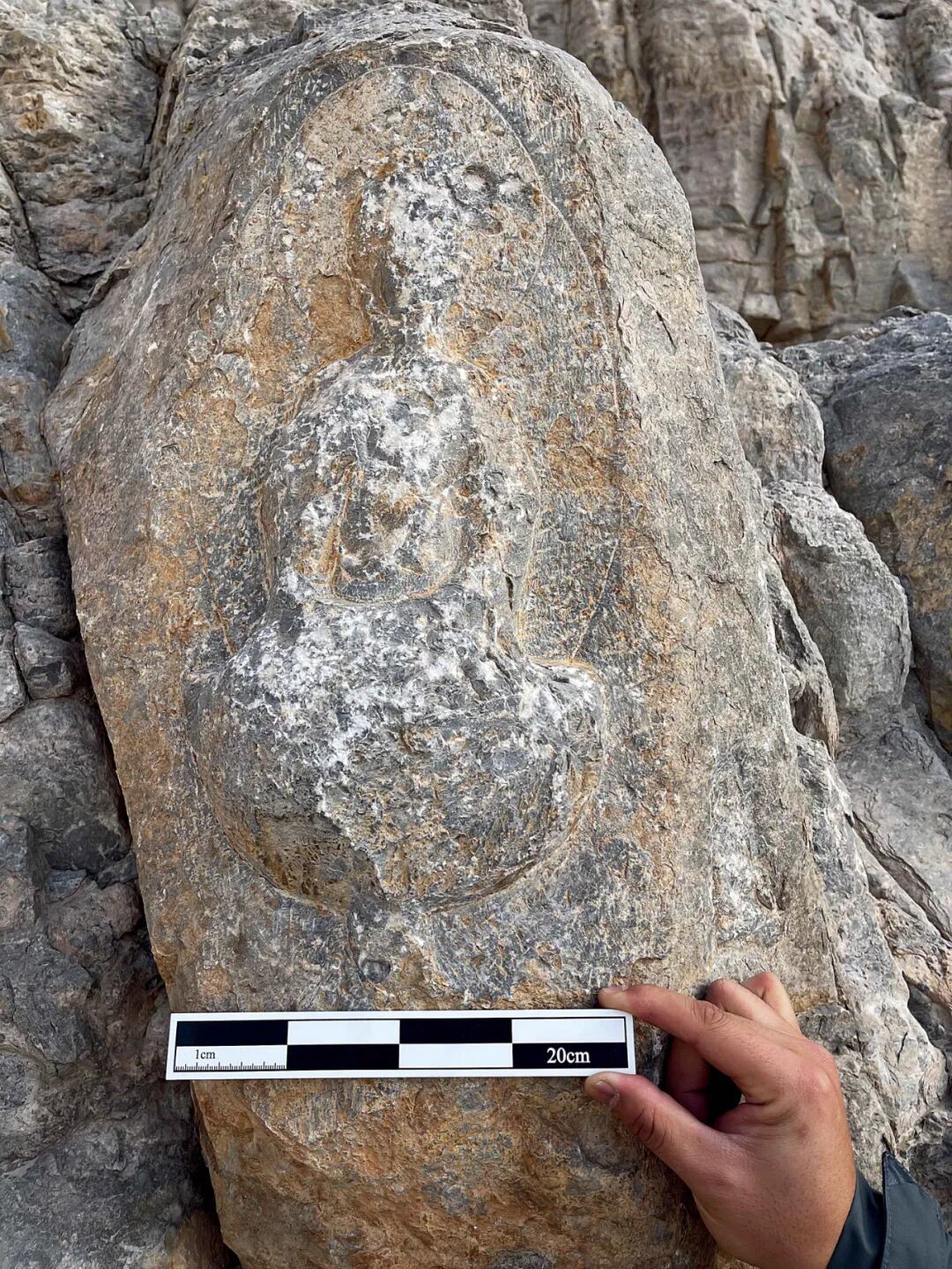

唐王城遗址佛寺周边摩崖石刻。供图/国家文物局考古研究中心

不过,无论是黄文弼的考察还是李遇春的发掘都只是初步的探索,包括1990年第二次全疆文物普查中由喀什地区普查队进行的又一次调查,也没有取得什么明显的突破。然而与此同时,遗址的留存却随着自然侵蚀和人为影响不断发生着变化。

1979年,李遇春回过一次遗址,发现仅仅二十年的时间就破坏严重,大量堆积土层由于土质肥沃,被当地农民称为“阿撒土”,当作肥料用驴车一趟趟地运走,铺在了自己耕种的田里。

因此在一段文字中,他留下了这样一句充满叹息的记载:“遗址几乎被盗掘殆尽,除此,再无其他建筑遗迹。”

2018年,国家博物馆与喀什地区文物局还联合对托库孜萨来古城及以东戈壁区域进行了一次无人机低空摄影测量和实地踏查,结果显示,原有地貌破坏殆尽,城内的地面建筑基本完全倒塌,不同位置的墙垣保存状况也不相一致,东侧近旁的平地则完全被现代村落占据。

鉴于这样的情况,托库孜萨来遗址的考古和保护显然已成为一项不容迟缓的工作了。于是2021年5月,在文化和旅游部、国家文物局对口援疆工作会议上,国家文物局考古研究中心与新疆生产建设兵团文物局等单位共同商定,将对遗址展开长期的发掘和勘探。为此,他们制订了一个十五年的计划,以考证古城址形制、探究遗址功能分区、解决遗址年代与性质问题、复原遗址古环境等为明确的重点和目标。

国家文物局考古研究中心副研究馆员杨睿担任了这一次考古的领队。据他介绍,除了整体规划,考古队在2021年也先行对遗址及附近区域约4平方公里的范围进行了三维测绘。他们还通过对遗址周边环境的初步踏查,发现了古城以北、以南都有古河道的存在。

“相当于把帘子掀开,先看一眼屋子里的情况。”他对《中国新闻周刊》说,“因为托库孜萨来遗址的历史文献资料是非常缺乏的,我们对它的认识还停留在一个浅表的水平。”

托库孜萨来佛寺俯视。供图/国家文物局考古研究中心

深化的认知

2022年和2023年,杨睿与他的同事们在托库孜萨来遗址正式开启了考古工作,累计发掘1000平方米,总共出土了陶器、铜器、铁器、玻璃器、古钱币、佛像等各类珍贵文物700余件,充分反映出遗址曾经的繁荣及其与中原地区的密切联系。

他们还清理出了包括内城北城门墩台、主干道、夯土平台、房屋居址等在内的大量遗迹。在此基础上,遗址的形制呈现出更为清晰的轮廓,基本可以确定为四重城,从内向外分别是高台城、内城、外城、大外城:高台城雄踞于山岩之上,居高临下;内城和外城位于山下平地,城垣以西北—东南走向的山体为轴,如双臂一般拱卫着高台城与内城的左右两侧;大外城环绕外城,墙垣随形就势,所经之处既有陡峭山岭,也有缓坡平地。这四重城的城墙在剖面上也显示出了许多不同之处,有的地方是规整的土坯砖,有的地方是不规整的土坯,有的地方直接是分层的夯土,无疑说明其营筑并非一次完成,而是不同时段逐步建设的。

“这实际上深化了原来的认识。黄文弼先生当年指出的内城、外城、大外城,其实对应的是高台城、内城、外城;李遇春先生发掘的时候,因为大外城西南和南侧的城墙在地表看不到,所以也只是认出了其北侧城墙。”杨睿说。

深化的认知不止于此。通过对采集到的一些有机质进行测年,托库孜萨来遗址的年代跨度同样得到了极大扩展。碳-14鉴定结果显示,遗址的上限最早可以追溯到公元前20世纪,下限则一直到12世纪,相当于从早期青铜时代延续至宋代,历经3000多年沧桑。

此前,北京大学考古文博学院教授林梅村便依据出土文物、地理方位及《后汉书》中的记载推断过,托库孜萨来遗址就是历史上的盘橐城。它是汉代西域三十六国之一疏勒国的重要城镇,丝绸之路上翻越帕米尔高原之后东进的第一大站,东汉永平十六年(73年)班超出使后曾在此驻守,故也称为“班超城”。

泽梯木戍堡遗址。供图/国家文物局考古研究中心

在盘橐城,班超前后经营了十七年。这里处于几个小国之间,位置刚好便于平衡四方,加上有山有河,地势险要且水草丰盈,便于守备和屯田,是难得的军事要地。以此为大本营,班超荡平了西汉末年之后再度崛起的匈奴势力,重新收复西域,不仅巩固了汉朝的统一格局,也恢复了张骞开拓的丝绸之路。相传,他还在这里迎娶了疏勒王室的米夏公主,并生下儿子班勇,日后也成长为征战西域的一代名将。

林梅村认为,托库孜萨来遗址中的内城就是疏勒人所创,外城则由班超扩建,大外城才是唐代的遗存,即据史德城。而以往从古城内发现的红陶罐、五铢钱,以及城北沙漠腹地穷梯木烽燧遗址发现的王莽货泉、盖弓帽等汉代文物,皆为有力的证明。

如今的碳-14结果,一定程度上为“盘橐城之说”提供了又一重可资佐证的支撑。与之相似,学界的另一种猜想——“西辽鹰州城之说”——也似乎多了几许可能性。不过在杨睿看来,一切还有待于更多线索的发现,任何的定论目前都为时尚早。

“测年的数据会让我们对遗址的想象多起来,但就考古实证而言,现在能够给予确定的材料是有限的。未来,我们准备在遗址堆积最厚的地方开一条探沟,真正去了解一下地下的情况,只有通过不断地勘探和发掘,才能去探讨更多的可能性。”杨睿对《中国新闻周刊》说。

托库孜萨来遗址出土文物:(上左)泥塑佛头像,北朝;(上右)泥塑;(下左)布天秤,唐代;(下右)骨笛,北朝;图/视觉中国 新华

丝绸之路上的十字路口

连续两年的努力,考古队在托库孜萨来遗址收获颇丰。而若论及其中意义相对最为重大的发现,杨睿觉得或许当为佛寺遗迹。

2023年的发掘中,东侧大外城城墙夯土台基的边缘露出了佛寺一角,经过勘测,初步认定有7000多平方米的规模。这与伯希和1906年发掘的托库孜萨来佛寺几近相同,而且彼此呈东西对称之势。同时,高台城内也发现了一处疑似的寺庙遗迹,其形制为中心设一边长2.3米的方形水池,周以方形露天庭院,庭院外分布5处小型房址,院落东侧外有方砖铺路。

加上过往已经发现的坎斯坎套佛寺遗址、托格拉塔格佛寺遗址、图木舒克佛寺遗址和克克勒玛佛寺遗址,托库孜萨来遗址整体上呈现出了一种“众寺拱卫一城”的面貌。这样的格局,在喀什—阿克苏一带的诸多古城中都是少见的。“它说明,托库孜萨来遗址在历史上是一个宗教中心,也是文化中心。”杨睿说。

文献记载中,唐代最后一位西行求经的高僧就与这里有过交集。他俗名车奉朝,原本是唐玄宗派遣护送西域罽(jì)宾国使者的随行武将,途中在据史德城身染重疾,遂留在当地养病,其间心有所感,遁入空门。痊愈后,他师从犍陀罗三藏法师舍利越魔,潜修佛法,遍游天竺,问道四十年,最终取得三部梵文佛经和一枚佛牙舍利,返归中原时于据史德城再次停留。

左图:木舒克市附近一处佛寺遗址内的壁画残块,唐代;右图:龟兹五铢钱,汉代。图/视觉中国 新华

唐贞元六年(790年),车奉朝回到了长安,德宗皇帝御赐法号“悟空”。后世的民间传说中,他的取经故事逐渐与一只神通广大的石猴捏合在一起,成为这个民族最脍炙人口的形象与符号。

事实上,托库孜萨来遗址昔日的交流作用不只落实在宗教与文化上,也体现于商贸的往来。图木舒克境内如今存有穷梯木、泽梯木、阔西吞木等遗址,穷梯木在史籍中被称作“谒者馆”,既是军事防御的烽燧,也充当商贾歇脚、补给的馆驿。2023年,考古队在托库孜萨来遗址西部7公里处又新发现了一座“唐王城西驿站遗址”,院墙尚在,保存规整。

诸多的驿馆相隔而立,彼此连成一线,起点或终点都指向托库孜萨来遗址。它们共同编织成密集的商路网,连接着东与西、亚与欧、中国与世界,点亮了一条友好开放、交相辉映的通衢。正如杨睿所说:“托库孜萨来遗址不是一个孤立的存在,除了佛寺、戍堡、驿站,围绕着它还有骆驼房子等一系列小型的聚落遗址。它是一个庞大的遗址群,一个丝绸之路上的重要节点。”

如此恢宏磅礴的历史图景,显然不是一朝一夕能够还原的,尽管近些年来的考古成果解开了些许困惑,但属于托库孜萨来遗址的秘密还有许许多多。用杨睿的话讲,比起从前只是掀开帘子张望,如今虽然已经迈出了跨过门槛的一步,却也不过刚刚进屋而已。“我今年41岁,希望到我退休的时候,如果能对遗址的若干重要问题有所回答,我就很知足了。”他说。

而在完成了2023年度的工作之后,相关发掘从去年开始暂时告一段落。一方面已有的发现需要加以整理和研究,另一方面保护与展示也需要提上日程:2024年,国家文物局考古研究中心主导编制了一份翔实的遗址保护规划,从保护目标、保护范围及建设控制地带,到相关的环境治理和生态保护措施,再到开放计划、展示项目等,给予了全方位的指导和规范;2023年5月和2024年6月,遗址出土的文物两次在新疆屯垦历史博物馆展出,第三次展出则将在2025年10月底11月初在巴楚博物馆再次开幕,与此同时,遗址现场已于今年的5月1日部分对外开放,敞开怀抱迎接八方来客。

杨睿告诉《中国新闻周刊》,目前他们打算申请在明年重启发掘,以大外城佛寺遗迹、高台城佛寺遗迹、城址形制等为重点继续开展工作。他表示,对托库孜萨来遗址的探索任重而道远,远不止最初计划的十五年,而是需要一代又一代考古人持之以恒地做下去——

“我们希望通过我们的工作找到遗址应有的价值,然后把它完整地交给社会、交给后人。这是我们的使命。”

参考文献:《唐代据史德文化略考》段晴,《新疆托库孜萨来古城遥感考古研究》钱静轩,《槃橐城考:兼论汉唐时期疏勒与龟兹两国的分界地》 林梅村

记者:徐鹏远