“直接动手”是国服性别冲突的恐怖新版本

出品 | 虎嗅青年文化组

作者 | 阿珂可

编辑、题图 | 渣渣郡

当一个男人被指控性骚扰时,正常的反应都会是着急解释。

而现在,中国的互联网上兴起了一波风潮。他们支持在张嘴辩论前,先出拳打在女方脸上。

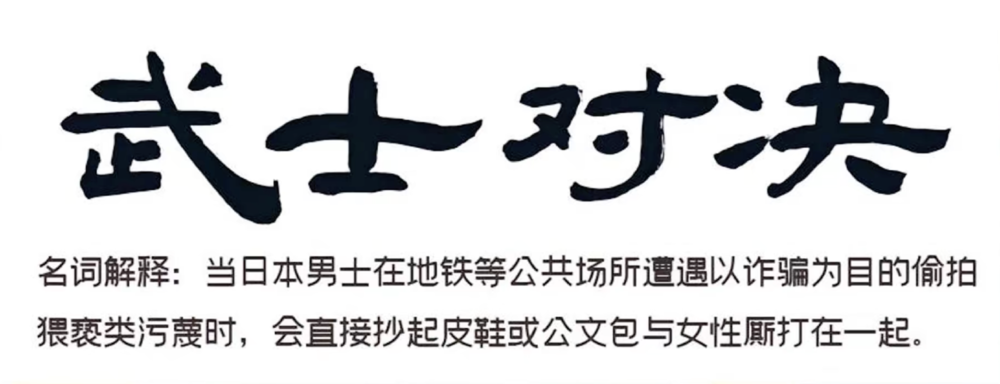

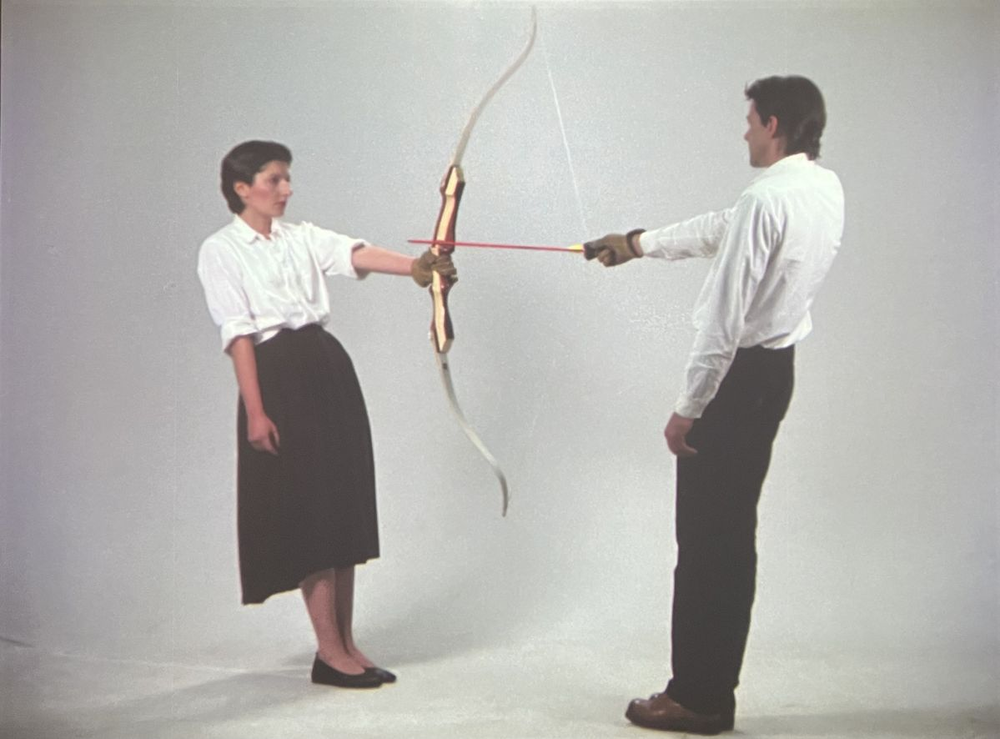

这种现象被称之为——武士对决。

请想象:当一个男人拳击一个女人的视频开始广为流传,中国的互联网会是怎样一幅场景?

按照过往经验,在一般状况下,只要女性没有危害生命,那么男性对女性动手都得被大加抨击,更是绝对的社会性死亡。但现在,时代变了。

在最近一个叫作#武士对决#的话题下,即使视频中男人打了女人,评论区也几乎一边倒地支持前者。

起因是,这些视频中的事件有一个共同前提:他们都声称打人的原因是女性先冤枉了男性,或者女性先动的手。

于是,一些博主把男人们殴打女性的动作称为“发起对决”,认为全力以赴地挥拳是男女平等、尊重女性的象征。

无论是车祸、性骚扰和偷拍指控,还是食堂占座这些鸡毛蒜皮的小事,只要有一方是女性,一些声音就会开始起哄,支持动手解决来避免解释不清楚的情况出现。

甚至已经有人总结出了一套适用于男女双方的武斗教程。

无论你的看法是什么,都不能否认一个魔幻的现象:

各种男打女的视频正借助这个话题大肆传播,成为观众们津津乐道的一道菜。

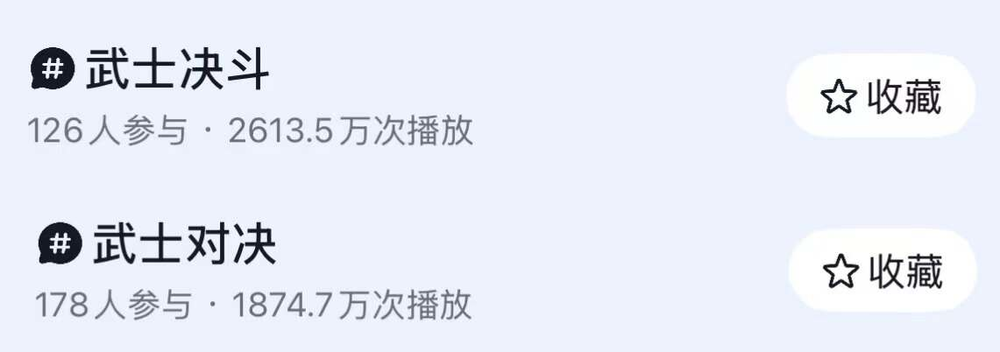

截止日前,这个话题已在某短视频平台上有了过千万的播放量。

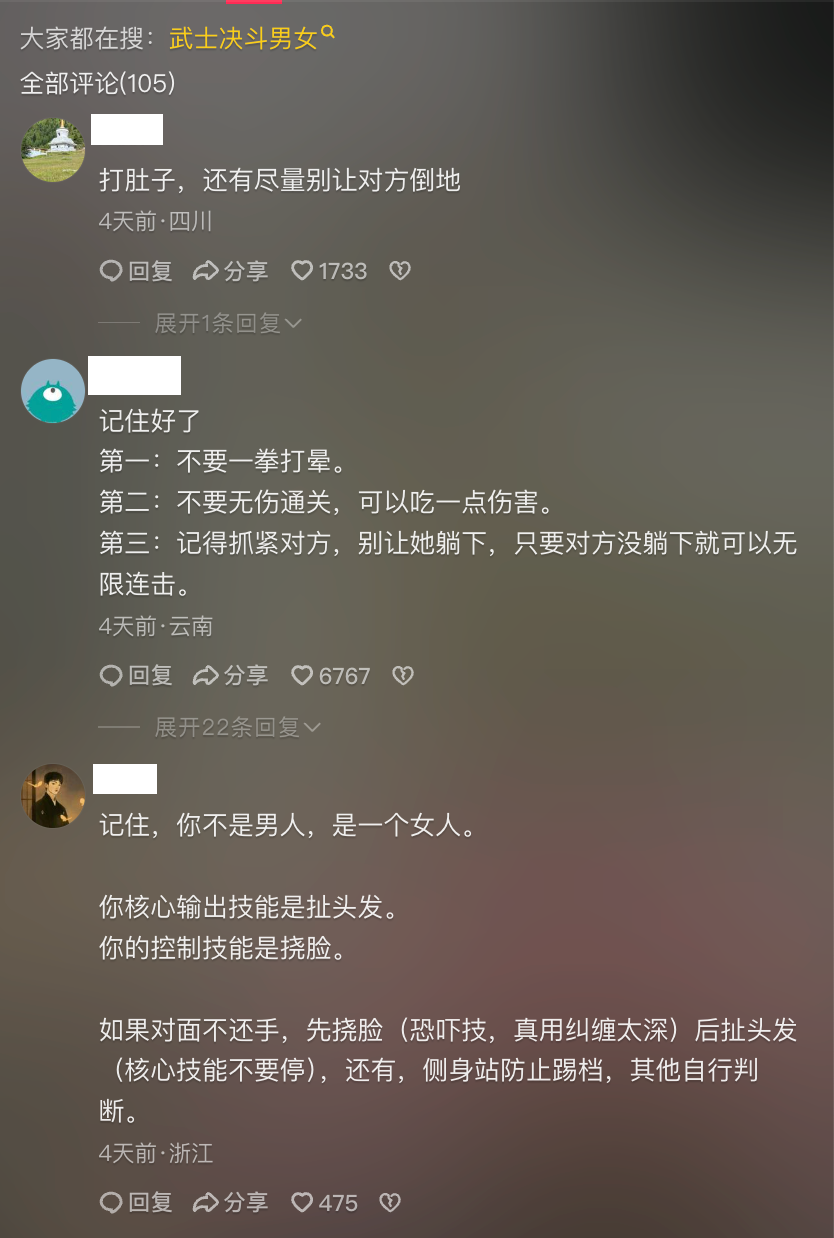

比起视频内容,评论区的恶意更让人惊讶。

在#武士决斗#话题的视频评论区下,虽然有理性尚存的反对者表示,即使被污蔑,什么都不做也才是最好的选择。主动打人更像是一种恼羞成怒的掩护。

但还是有为数众多的支持者言论认为,当被指控莫须有的罪名时,直接出拳可能是保护自己的一种方式,也是解决矛盾的最优解。

评论区的一角,大家感受一下

武士对决在中文互联网的流行,离不开几件事在舆论场的翻红。

最近,之前引发热议的成都地铁被诬陷偷拍案的二审驳回上诉,维持原判。同时,从学校态度和处理方式,到对双方当事人的人身攻击,人们也就武大图书馆性骚扰事件吵个不停。

这两件旧事引起了众多男性的愤怒与恐慌,也让人们注意到了众多有待商榷的性骚扰指控案:

比如在8月22日,一女子怀疑80岁老头性骚扰,起冲突后被对方用玻璃瓶砸伤。还有,三男子因被污蔑偷拍而当众殴打一女子等等。

虽这些事的对错不是可以主观判断的事情,但男性的怒火被毫不意外地点燃了。在这个节骨眼,#武士对决#乘上高涨的情绪,走上热门。

人们认为,这种与性相关的案件诬告成本低,男的都成了潜在受害者。所以他们认为应当通过拳击的方式来解决指控,降低危机。

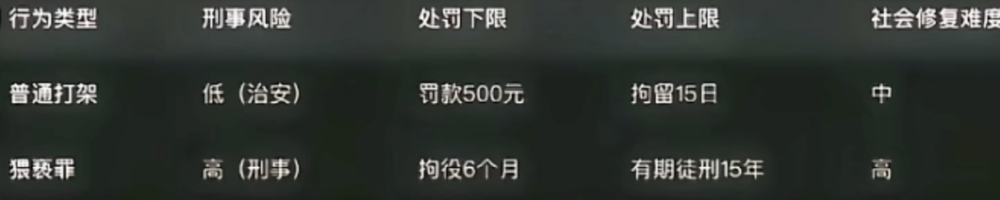

上面这个网上疯传的截图,大概可以解释为什么这么多人会支持暴力解决。根据这张图的说法,普通打架的刑事风险、处罚下限与上限和社会修复难度都远远低于猥亵罪。

因此,群众将其理解为:就连法律都证明,打人的成本比性犯罪要轻很多。

但其实,只要查阅现有的法律条文就能发现,图上的信息存在较大的偏差。我国针对偷拍、猥亵和殴打法律条文如下所示:

《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条第六项规定,偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十四条 猥亵他人的,或者在公共场所故意裸露身体,情节恶劣的,处五日以上十日以下拘留;猥亵智力残疾人、精神病人、不满十四周岁的人或者有其他严重情节的,处十日以上十五日以下拘留。

而若是被定为斗殴,根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条,殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

至此,极端的话题和信息的误差都表达出了一种激烈的情绪:

当整个社交平台弥漫进了诬告恐慌,对女性出拳就成了一些人想象陷入争议时的应对之策。

关于情况是如何演变成这样的,我们需要先回溯武士对决这个词的根源。

武士这两个字本就很容易让人联想到日本的传统形象。人们也普遍认为,武士对决同样来自日本旧时的文化。它既是日本剑道流传下来的文化习俗,也是传统武士精神中“以命相搏以守名誉”的体现。

切回现在的版本,武士对决在中文互联网上就被解释成了日本男性对抗女性的单挑绝招。

在一些流传甚广的营销号视频中,他们声称:由于日本的猥亵罪定罪的概率为99.9%。

因此在被误解成性骚扰的情况下,日本男性会大喊“你想要和我进行一场真正的武士对决吗”,然后出拳维护自己的名声。

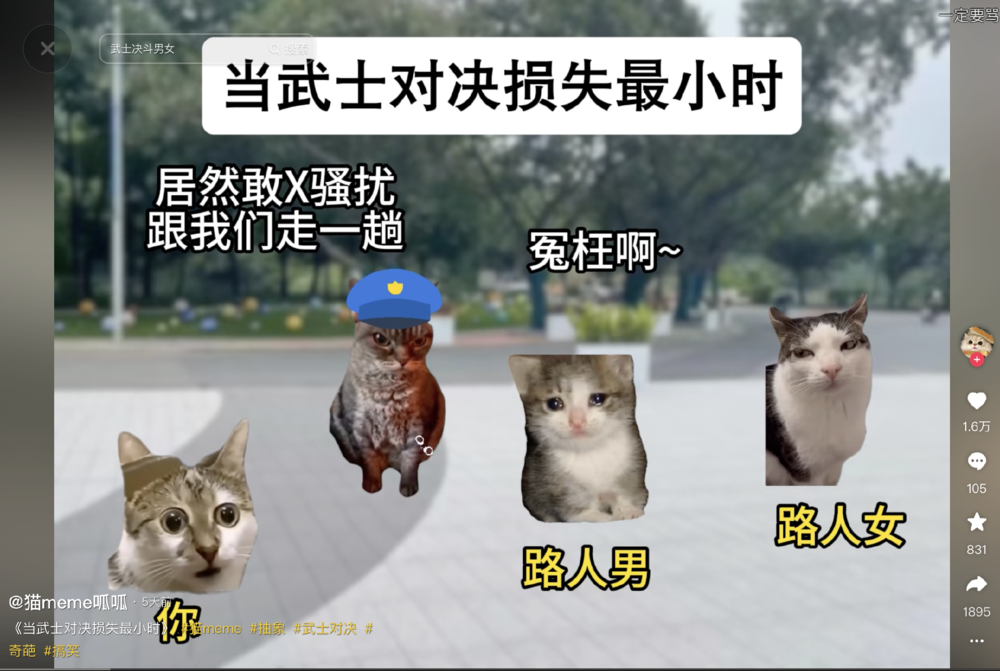

一些视频给出的名词解释

“只要女性一靠近就暴揍,这是日本男性对付女权的手段”成了无数个视频的第一句话和厌女男性的爽文标配。

在推荐机制的影响下,一些中国男人真的开始相信,日本男性现在天天在电车上打女人。于是他们开始催眠自己,哪怕打人不好,但在如此多参考文献的支持下也显得十分合理。

在这样的侥幸心理下,博主们将这些事情戏称为武士对决的国服1.0版本,还有评论感叹“终于等到这个时代了”。

但这场狂欢,是一场彻头彻尾的谣言。

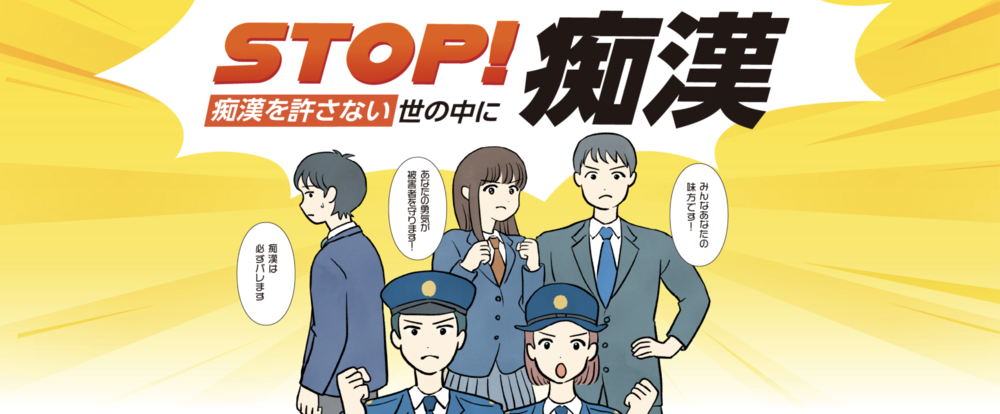

首先,在任何一个社交媒体搜索都能发现,武士对决这个词在日本并没有性别对立的含义。非要说的话,可以把它看作“痴汉冤罪”一词的变体。

在日本,在公共场所(如电车、地铁、公交等)对他人实施猥亵行为的人被称为“痴汉”(ちかん);而“冤罪”顾名思义,是被冤枉的罪名。

这两个词表达出了相同的情绪,男性对误判性骚扰的罪名存在明显的恐惧。

从法律和网络信息中可以总结出,日本对性骚扰和猥亵行为几乎零容忍。毫不夸张地说,在高度重视名誉和羞耻感的日本,把一个人判定为性骚扰者几乎相当于社会性死亡。

报案后,刑事程序和社会舆论都倾向优先保护女性,结果判断非常依赖受害者证词。在客观证据难以获取的情况下,男性被误指控后佐证自己无罪的难度非常大,甚至可能面临长期拘禁或错误判刑的风险。

即使后期被证明无罪,被指控者也可能会遭受复杂的检查流程和长时间的人身侮辱。

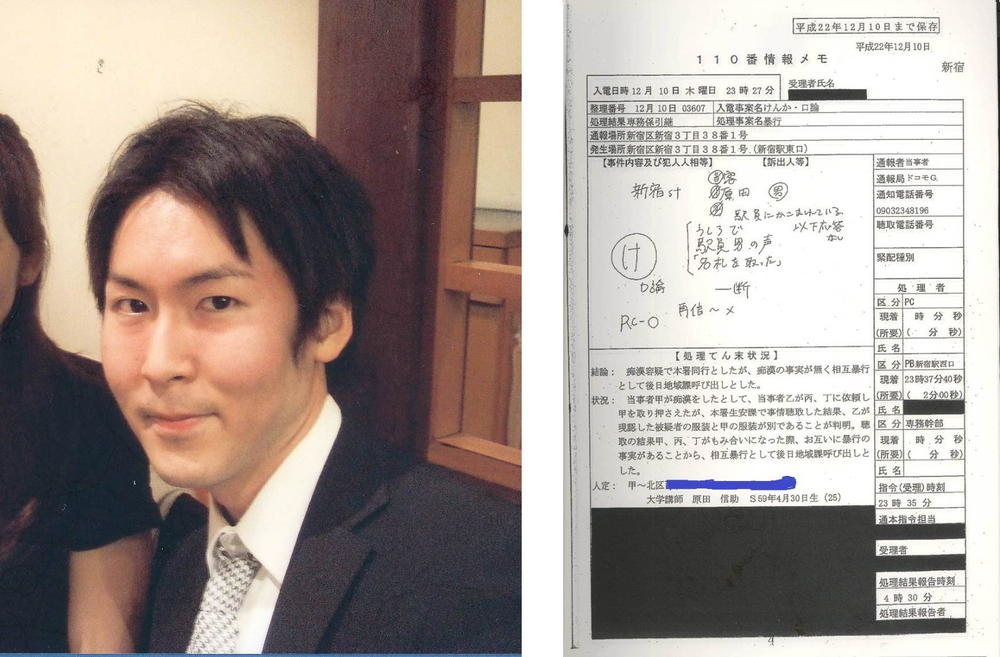

在至今的痴汉冤罪中也的确出现过多个悲惨事件。其中,最著名的便是原田信介事件。

在2009年12月10日晚11点左右,25岁的原田信介参加完期待已久的新工作欢迎会回家。

当他准备爬上JR新宿站的楼梯时,从他身边经过的一名女大学生说了一句“有人摸我的肚子”,随后被两名男大学生误以为被信介猥亵。因此,信介遭受殴打。

警察赶到现场后,将信介带到派出所。就在他以为警察将维护自己的时候,却被当作性骚扰嫌疑人盘问数小时。

最后由于女大学生的证言与信介的衣着不同,警方未能找到猥亵证据,记录为“无猥亵证据,将按互殴处理”,随后将其释放。

当晚,信介无法承受心理压力,在早稻田站跳轨身亡。

这件事在当时的日本引起了极大的影响。2007年,导演周防正行将这起事件改编成了电影《即便如此我也没干》(それでもボクはやってない),也正式将痴汉冤罪这一罪名纳入社会认知中。

虽然对于痴汉的证明难度是存在的,但武士决斗仍是日本的暴力事件碎片流传到中国之后所诞生的强烈偏见。

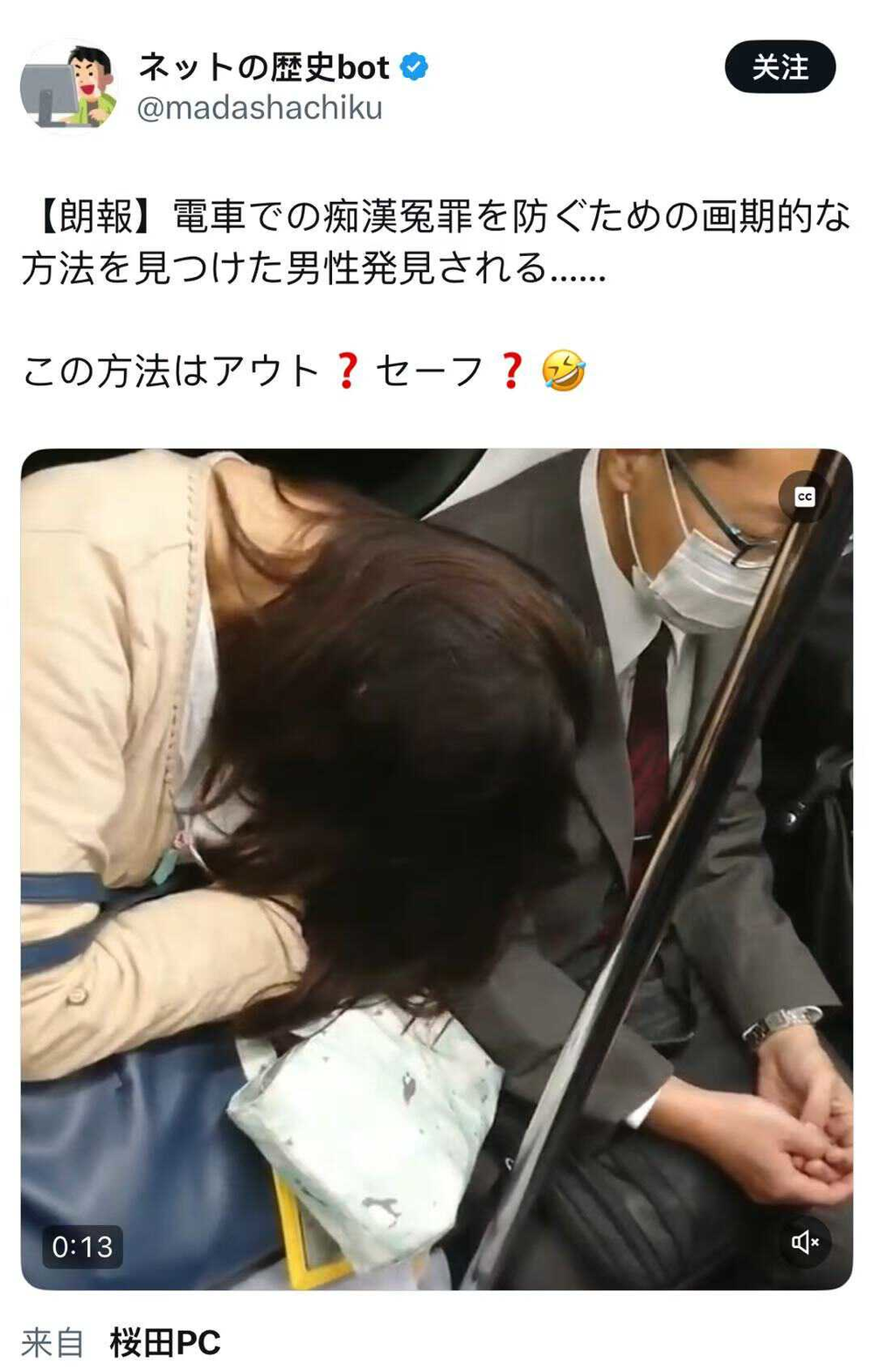

这种误解可以从一些视频中找到端倪。比如其中最为男性津津乐道的这个“武士鼻祖”。

视频中,一男一女在地铁上并肩而坐。该女子睡着后,头部垂到旁边男子的肩旁。该男子沉默地从包里掏出手机猛锤女子头部,又若无其事地收回。

原po下虽然也有赞成的声音,但更多的人觉得这是一种不好的行为。

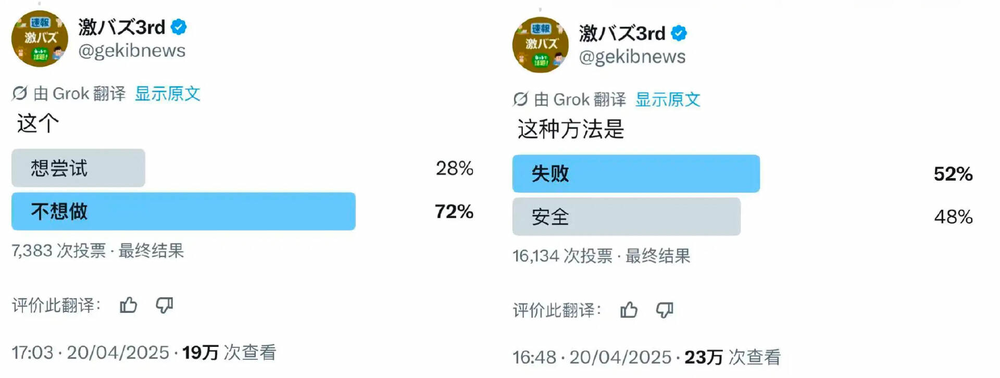

在这一事件的有关投票中,有72%的人选择不想做出此事,52%的人相信这种选择终究失败。

但到了中国的短视频平台上,挥舞手机的人就成了最终形态和问题解决的代言。

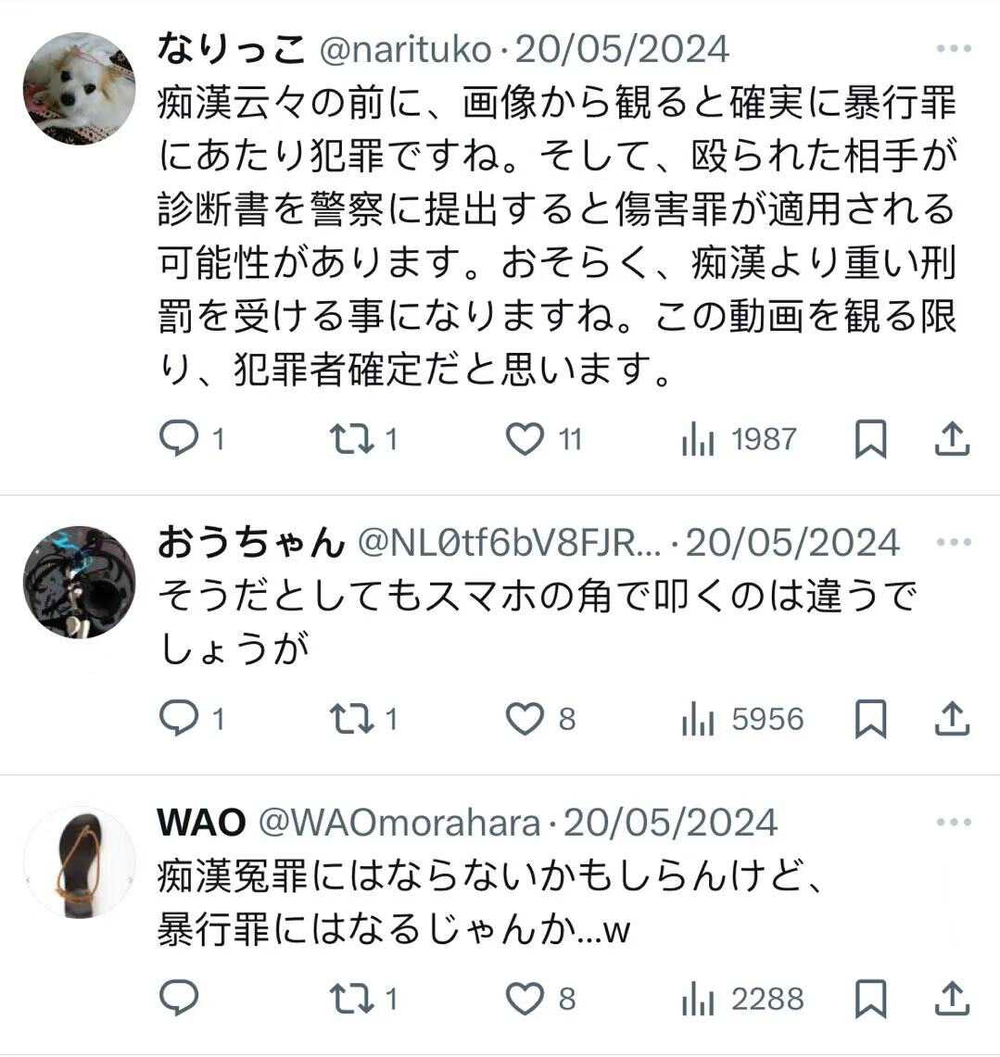

前几个热评都认为“这样是不对的”

除了传播时产生的误区,“日本猥亵罪的定罪概率为99.9%”这句话本也是个巧妙的文字游戏。

实际上,根据日本多个保险公司的网站信息,这句话的原意应为“日本刑事审判的定罪率高达99.9%,据说一旦被起诉,就很难获得无罪释放。”

而根据日本的ウェルネス法律事务所声明,数据显示,每1000起刑事案件中约1起会被判无罪。而在上法庭前,超过一半的案件会被撤销指控。

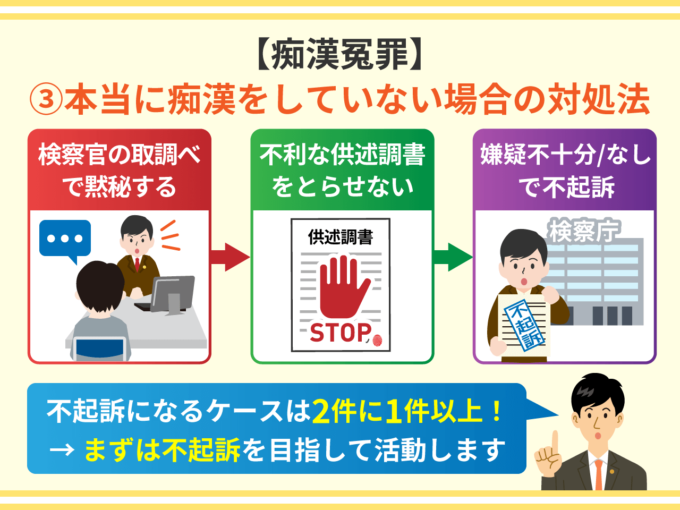

因此针对这类罪名,日本男人的首要目标并非通过互殴挽尊,而是在最开始就努力不被起诉。

在面对痴汉冤罪的咨询中,几乎所有律师都会给出相似的建议:不要逃避,不要道歉,不要隐瞒,不要写声明。遇到这类情况请沉默,并快速寻求法律援助。

这和国内“倡导”的暴力解决完全是相反的。

不能否认的是,也会有日本男性通过打架来解决问题,但这往往是非常极端的事件。

零星的碎片漂洋过海,在社媒上繁衍,就成了所谓的“普遍现象”。这是网络信息传播的误区,也更是中国男性最深层的戾气显化。

到底为什么,人们的想法会演变得如此极端呢?

我们本就处在一个性别战争的时代。

从根源上来看,女性的恐惧源于频繁发生的性骚扰、偷拍等现实问题。这种情绪在任何文化中都有十分具体的体现。

据估计,每年日本有记录的性骚扰案件数量约为4000起,如果加上所有未举报的案件,总数可能达到每年4万起左右。而此前震惊全网的MaskPark事件也无需赘言。

与女性的担忧持平的事,生活在同一个环境中的男性也因害怕被误指控或卷入意外冲突而常常焦虑。武士对决作为各种防范措施的极端派,也是这类紧张感的体现。

事态频发,导致两性间的恐惧与紧张不断叠加。最后,人们找到了相互之间最大的区别,也是最合适的出口,那就是性别。

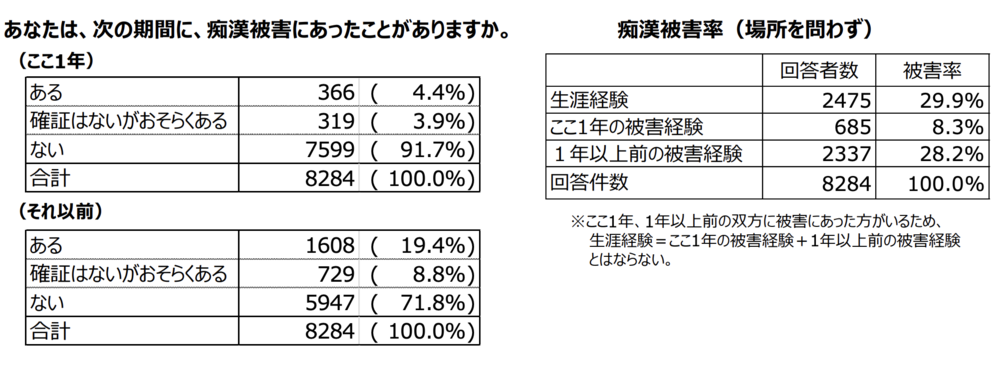

居住在东京或通勤于东京的人群中,过去一年遭受性骚扰的概率约为 29.9%

这种对峙的背后,更是一场巨大的社会信任危机。

除了美化性别暴力,武士对决的另一层曲解是:将整个社会的问题缩小为两个个体之间的斗争。

出拳,本就是用一对一的方式解决私人恩怨。但在武士对决这类话题中,却是用一个人的暴力行为释放整个环境中的负面情绪。

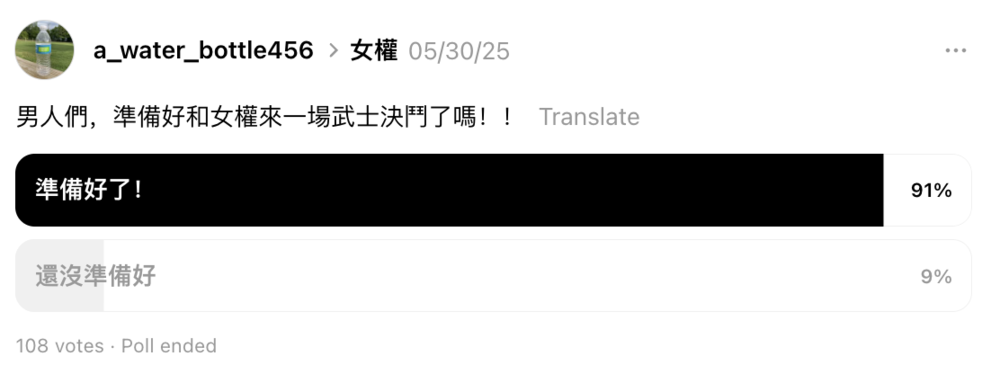

这种思想的异化也能在互联网上被看到。那些支持动手的评论所使用的称谓通常不是第一人称,而是男人、兄弟这种群体的代词。

但我们面对并非单纯的性别对立,而是在社会戾气、谣言和舆论孕育的一场群体暴力。

男女的标签,看似让所有人都在参与其中,但也让所有的目光却只盯在性别这一点上。

除了互联网身份政治的禁锢,在现在的社媒上,性别也是目前唯一一个能够被深度探讨的公共议题。所有的矛盾无论从何而来,都只有这一个出口

仇恨,是人类自古以来最强烈的情绪。

把这些现象引入互相厌恶的叙事中时,一些关键的问题便在情绪洪水中美美隐身。

对喷的群众看似勇气可嘉,实际上没人敢说真正的恐惧是什么。人们所能感受到的只有愤怒,一头扎进大乱斗之中,自然没有心思去管头顶的那只大手。

当把个体差异视为主要矛盾时,即便身处相同的文化和环境,人们的观点也会变得极端分化。

在舆论中,人们总是试图把性别问题的最终解归为阶级和贫富差距。但任何问题都是多面体,性别仅仅是浮于水上的那一部分。在无法真正解决矛盾的情况下,单纯地选边站队和一味地进攻,终究只能带来表面的涟漪。

我们先是人,然后才是男人和女人。

当一个人类的生存空间不能得到满足,安全感无法得到保障时,在这样始终摇晃的地基上搭建意识问题,便一定会出现危楼。

在性别战争中,男人和女人看似隔着一道鸿沟,互相输出杀意。但不得不承认的是,我们仍呼吸着同样的空气。现在的性别问题就像那面柏林墙,若始终互相对抗,那么它将永久存在。

解决的方法其实很简单:双方坐下来谈谈,再合力向一个方向推动那面墙。

然而想让愤怒的人先坐下,需要戳开更多可能的出口。