真正的大师,走了

真正的大师,走了。那是一位在各自领域璀璨如星的存在,他们用智慧和才华照亮了无数人的前行之路。他们的离去,如同夜空失去了最耀眼的星辰,让人心中涌起无尽的失落与感慨。他们的思想与精神,却如同一盏盏明灯,在时光的长河中依然熠熠生辉,指引着后来者不断探索和前进。他们的成就与贡献,将永远被铭记在历史的长河里,成为后人敬仰和学习的榜样。虽已离去,但他们的光芒从未消散,他们的精神将永远陪伴着我们,激励着我们在人生的道路上不断追求卓越。

据媒体消息,著名历史学家许倬云先生,于8月4日在美国去世,享年95岁。

离别,总是猝不及防、悄无声息,像极了历史长河里的潮落潮起。

许倬云的漫长人生,横跨新旧两个时代。

他是旧时代的新人,新时代的旧人。

从某种意义上来说,他承担起了弥合时代裂缝的功能,那是会被留下来的作品与记忆。

许倬云经历过动荡的年岁,大风大浪里,他依然保持着一份真,他是王小波的老师,胡适的学生,中国历史学者。

他著作等身,影响了几代人。

王小波那本广为人知的《黄金时代》,便是在许倬云的提点下完成的。

许倬云出生即残疾,由于先天肌肉萎缩导致手脚弯曲,需要借助拐杖才能走路。

身躯的桎梏,没有让他屈服于这个世界,许倬云时常自嘲自己是伤残之人,大脑只能经常思考、自省、警觉。

这个被预言活不过15岁的人,于耄耋之年,在一档访谈节目中说:“只有失望的人,只有无可奈何之人,才会思考这日子的意义。”

2025年这个夏天,许倬云先生,过完了自己厚重、却又五味杂陈的一生。

流离,成为许倬云一生的写照。

1930年7月,他出生于江苏无锡的世族大家,代代都有读书人,父亲许凤藻参加过辛亥革命,后任国民海军少将,虽做武官,却有文人修养。

许倬云,名字取自《诗经》:倬彼云汉,昭回于天。

家族的祖训是:穷无矢志,富不癫狂。

许倬云是双胞胎,孪生弟弟身体健全,而他生下来就患有先天肌肉萎缩,生命的轨迹从最开始就发生改变。

当别的同龄人在街巷你追我赶时,许倬云只能坐在家中,直到7岁那年,他的活动范围只能走到家门口,没有朋友,无法上学。

乡人悲悯地从他身边走过,而这个步履维艰的孩子,将用后面90多年的时间告诉世人:输在起跑线上,也是可以的。

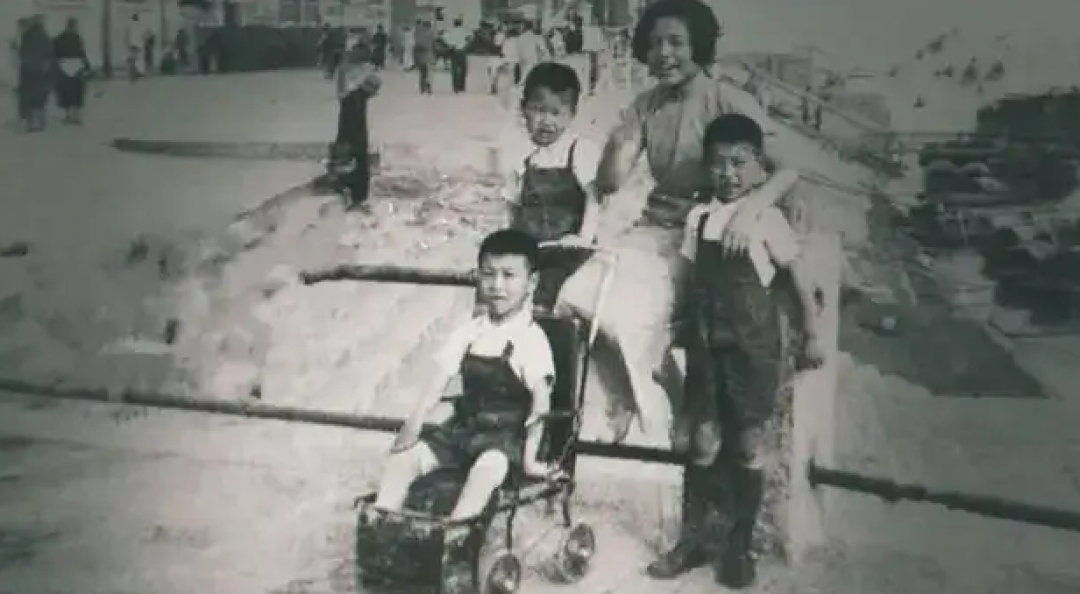

童年时期的许倬云(前一)

七岁之后,许倬云开始杵拐前行。

如此先天条件,让他从小就有悲苦之想,不过他从不自卑,士大夫的家族背景给了他底气,许倬云爱读书,也具备了常人没有的视角。

没有办法去学校上学,许倬云就在家中读书,他读的第一本书,是父亲教他的《史记·项羽本纪》。

许倬云偏爱各种中外人物传记,在那些伟人的文字中,他感到身心逐渐明朗。书房即学校,父亲读什么书,他就跟随阅读,孤独感自然消解。

“当时我的功课非常偏颇。文、史够用,数、理没有基础。几个老师就指定我看一些书,包括钱穆先生的《国史大纲》等 ,这类书对我发生了很大的作用。”

许倬云的童年,正遇日军入侵中国,那种战乱的气氛,深入他的骨血。

抗战经历,影响许倬云的一生。

他的父亲负责供应军粮民食,所以不能离前线太远。

年仅7岁的许倬云跟着父亲四处奔波,常常在老百姓那里借铺盖睡觉,他离老百姓的生活很近,贫苦农民如何劳作,孩童如何在田地里抓虫子,他都知道。

由于身体残疾的缘故,许倬云7岁之前都无法正常站立,他常常被父亲安放在农村的土墩或者石磨上,沉默地旁观这个世界。

满目的可怜人。

抗战8年,军民一家,前线的士兵撤退到农村,乡民们一句闲话不说,有多少粮食大家拿出来一起吃,没有粮食就一起挨饿。

在许倬云内心,农村永远没有挽歌。

后来,在晚年想起那段抗战岁月时,他哽咽着说:“我知道中国不会亡,中国不可能亡。”